前回は絽の小紋などの夏の着物に合わせるために購入したカレンブロッソ カフェ草履についてご紹介しました。

一年の間で着る機会が少ない夏着物のことは忘れがちになるので、今回はその日の取り合わせを自分の記録として残しておきます。ご興味のある方はのぞいてみてください。

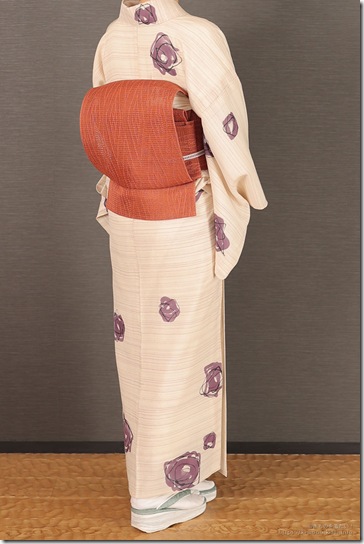

1.絽の小紋に羅の帯

①薔薇柄の小紋

白地に薄い紫の段模様。そこに意匠化された薔薇が散らされた駒絽の小紋です。

母の若い頃の着物ですが、夏物にしてはキレイに保管されていたので私が愛用しています。

②汗じみにならないための肌着

着物に汗じみがなかったのは汗取り肌着のおかげでしょうか……。母は夏の外出だけでなく、冬にも補正着として汗取り肌着を着ていました。

当サイトでたびたびご紹介している「あしべ織汗取」の肌着です。

私もオールシーズン必ず着ています。汗をかいたときの蒸れる感じが少なく快適に過ごせます。また、脱いだ後の肌はベタベタしません。

夏は1枚でも着るものを少なくしたいと思いがちですが、下着をきちんと付けることで着物を守り、着ている自分の気分も保つことができます。

私はあしべ織汗取りの上に肌襦袢スリップを着て、それから麻の長襦袢を着用しています。

汗をかいても長襦袢まで濡れることはなく、着物に汗がしみるのを防ぐことができています。

詳細はこちら

↓

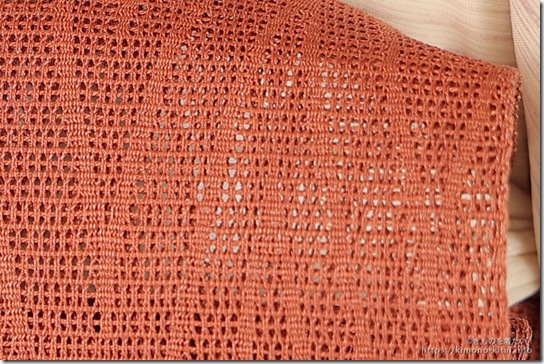

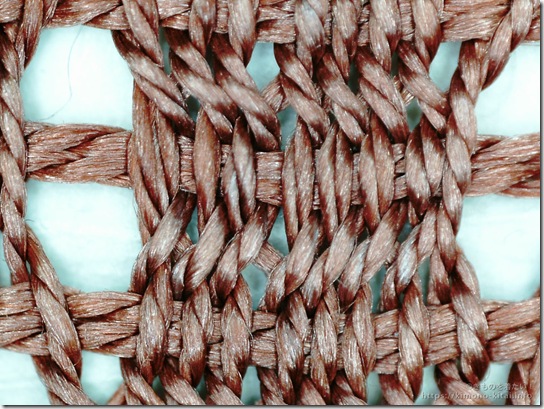

③羅(ら)の帯

何回もご紹介していますが、私の夏帯の一張羅*といえる帯です。喜多川平朗(きたがわへいろう)という染織家の羅織りの帯です。

喜多川平朗(1898-1988)は古代の織物である羅の復元や有職織物の製作において功績を残し、昭和中期に重要無形文化財保持者に認定されました。(参考:Wikipedia.org)

*一張羅(いっちょうら)……一枚で替えがない着物、または一枚だけの上等な着物という意味で使われますが、羅はうすぎぬ、目の粗い絹織物のことです。

夏の帯は帯揚げなどが透けて見えるところに涼感があります。

目の粗い織物ですが、ハリがあるのでお太鼓の型崩れを心配しなくてよい帯です。

△帯地の拡大

ハリはこのような糸の複雑な絡み方によるものだと思います。

2.鎌倉組の帯締めに白蝶貝の帯留め

①道明の鎌倉組

老舗組紐メーカーの道明(どうみょう)が製作した鎌倉組(かまくらぐみ)の帯締めを三分紐のように使ってみました。

鎌倉組とは奈良時代の馬具の紐などに使われたもので、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)が織物のように直角に交わる組織を持っています。

(道明葵一郎(2018)『「道明」の組紐』世界文化社より引用)

②白蝶貝の帯留め

着物の柄に合わせて薔薇の彫刻の帯留め(素材は白蝶貝)です。

シロチョウガイはウグイスガイ科アコヤガイ属の二枚貝で真珠母貝の一つです。(ウィキペディアより)

△シロチョウガイ(Wikipedia.orgより)

最近は少なくなりましたが、貝ボタンとして白蝶貝は馴染み深いものです。

細い紐ですが普通の帯締めなので、帯留金具には通りません。ゴムを使って装着しています。

やり方はこちら

↓

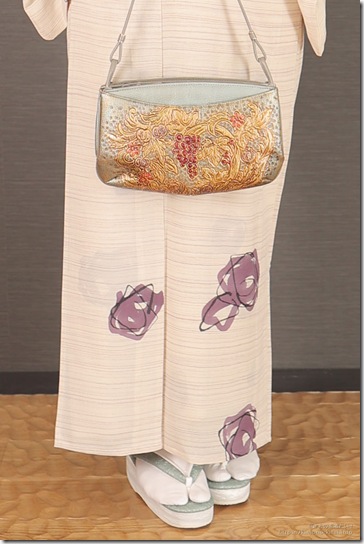

3.金唐革バッグと麻の手提げ袋

①憧れていた金唐革

草履の色に合わせて選んだバッグは金唐革(きんからかわ)製のものです。

若い頃から憧れていた金唐革*ですが、10年ほど前に購入することができました。

*金唐革……15世紀のルネッサンス時代のイタリアで生まれた皮革工芸です。日本には17世紀(江戸時代)にオランダとの貿易で伝わり、煙草入れなどの小物や、刀の柄や鞘などが作られ流行したようです。私は母や祖母から「金唐革」という言葉を聞いていたので憧れを持っていました。

こちらでも取り上げています。

↓

金唐革作家・福島粂子氏の作品です。豊穣を表す葡萄柄は季節を問わず使えるので、夏でも冬でも使っています。

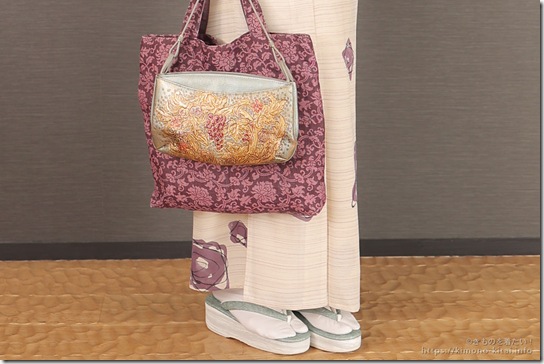

②麻の手提げ

夏の外出は思いの外荷物が多くなります。傘や飲み物、携帯用雨ゴートなどを私はよく持ち歩きます。

そこで欠かせないのが軽い手提げ袋です。

これは奈良市にあるBAN INOUE(井上企画・幡)の麻の手提げバッグです。

10年前に誂えたもので、どこへ行くのにも使っているので少し端が擦れてきていますが、麻の手触りと軽さ、生地のデザインが気に入っています。

紙袋を使うこともありますが、色の濃いものは着物に移る心配があるのでなるべく布製が良いと思っています。

以前こちらで紹介しました。

↓

③自分のための記録

夏物は袷の着物よりも所持している数が少ないので、私は組み合わせを替えたり帯留めで工夫したりして、毎年いろいろな装いができるように心がけています。

そのための記録写真は私にとって重要です。(1年後には結構忘れていることが多いです)

△2025年8月20日(最高気温35.1℃) 能の鑑賞に着用

来年の夏も健康に、着物で外出できれば幸せだと思います。