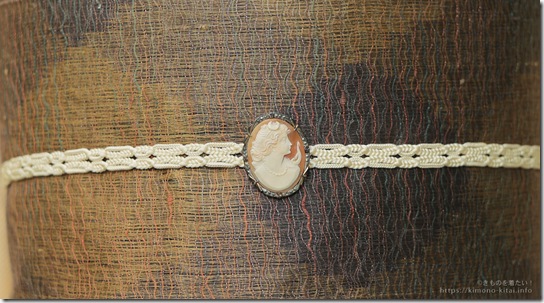

8月末の音楽会に櫛織の袋帯を締めました。

盛夏は粗い織り目の軽い帯ばかり着用していましたが、秋を意識した装いにしてみました。古いカメオブローチを帯留めとして使いました。

1.絽の無地の着物

①紋なしの色無地

紋なしの駒絽の色無地です。

紋を入れない色無地は格としては小紋と同格ですが、見た目には少しあらたまった感じになり、およばれなどで相手に気持ちを示したい時に着用しています。

今回は音楽会の主催者と親しい関係だったため、お祝いの気持ちを表すためにこの着物を選びました。

紋のない無地の着物は個性的な名古屋帯や洒落袋帯などと合わせやすく、着物に模様がないことで帯揚げや帯締め、帯留めなどの小物選びを楽しめる点が魅力です。

②現代では浮きがちな色?

しかしながら、現代ではこのような色を着ている人は少ないですよね。

昔の色無地は一つ紋付きでも明るい色が多くてあまり気にならなかったのですが、現代では珍しいかもしれません。

年齢的にも無理があるのかしら……と思いつつも私は気にしないことにしています。

そもそも酷暑の中で浴衣以外の着物を着ること自体が珍しいのですから。

2.櫛織りの袋帯とカメオブローチの帯留め

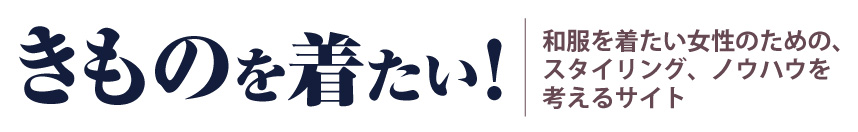

①櫛(くし)織りとは

櫛織りの袋帯です。

櫛織りは機(はた)織りの際、櫛という道具を使って織られるものです。

通常は機(はた)に緯(よこ)糸を通してカマチ筬(おさ)という道具でトントンと押し詰めてきっちり織り目を整えますが、そのカマチ筬の代わりに櫛を使うことで緩やかで波打つような織り目ができます。

着用してみると軽さと柔らかさがあり、締めやすいことがわかります。

②櫛織りの帯の季節

櫛織り帯の多くは5~6月、9月~10月の単衣の時期に着用するのに適しています。(この帯は茶色なので秋に使っています)

けれども色や柄によっては袷の着物にも締められますし、これからは気候温暖化でさらに使用期間が広がるかもしれません。

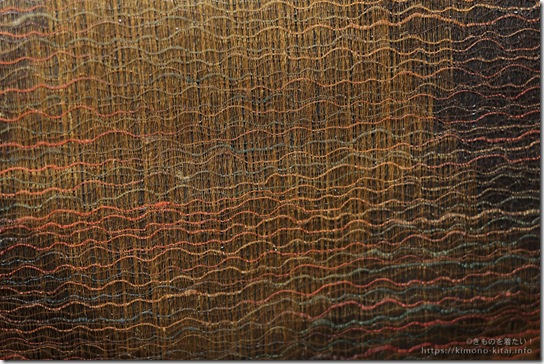

③カメオブローチの帯留め

これは60年前、父が欧州旅行をしたときのイタリア土産のカメオ*ブローチ兼ペンダントです。私は20代の頃、ブローチとしてよく使っていました。

父はもちろん母に買ってきたのですが、母はほとんど洋服を着なかったのであまり使用しなかったようです。(昭和時代はブローチを帯留めに使うという発想も少なかったと思います)

*カメオ……瑪瑙、大理石、貝殻などに浮き彫りを施した装飾品、工芸品のこと。

古代ギリシャで発達した技法で、近年ではイタリアなどの国で工芸品として貝殻に彫り出したシェルカメオが、装飾品として珍重される。(Wikipedia.orgより抜粋)

夏用の隙間の多い帯締めに直接ブローチの針をさして留めています。

クラシックの音楽会には雰囲気が合いそうなので初めて帯留めとして使ってみました。当日はイタリア歌曲やイタリアオペラのアリアなどの歌唱も披露されました。

でもいくらこだわったところで帯留めはあまり目立たないので所詮自己満足。こうしてブログで紹介させていただけるのが有り難いことです。

④輪出し絞りの帯揚げ

絽の輪出し(りんだし)絞りの帯揚げです。

桔梗の花の絞りですが、現代では帯揚げをほとんど見せない着付けが主流になったため、なんの柄かわからないですね。

全体の色調が黄色~茶色にまとまりすぎているため、赤をアクセントとして使いました。

3.ショール、バッグ、草履など

①帯を守るために

電車を利用するため、帯の汚れや擦れ対策として透け感のあるガーゼタイプのショールを羽織りました。

ショールは、コンサート会場内の冷房からも守ってくれます。

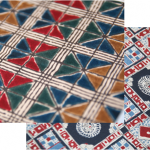

②更紗のミニバッグ

音楽会には小さいバッグが良いと思いました。(でもプログラムや日傘、友人たちへ渡すお土産などは結局紙袋に入れて持つことにはなりましたが……)

鶏頭手金更紗(けいとうで きんさらさ)という名の綿更紗です。

インドの草花模様で鶏頭(原産は東南アジアで中国を経て古く日本に渡来)の花に似たので、古人が名付けたようです。

鈴木時代裂研究所ウェブサイトより抜粋

このバッグや時代裂についてはこちらでも取り上げています。

↓

鶏頭の花は夏の終わりから咲き始めるようですが、鮮やかな赤色は秋のイメージが強いです。

③模様入りのレトロ草履

金、ベージュ、茶などで雲取り文様が施されたエナメル草履を選びました。

最近の草履は柄のあるものが少ないですが、昔のおしゃれ草履には模様のあるものが多かったようです。

今よりも草履を脱いで訪問先に上がることが多く、足元の美しさだけでなく脱ぎ置かれた草履そのものにも美しさが求められていました。

ですから大きい草履は「粋ではない」とされ、華奢(きゃしゃ)で模様のあるものが好まれたのだと思います。

現代の履きやすい草履のブームは着物好きには嬉しいことで、今後はますます履き心地重視になっていくことと思います。

④余談 鎌倉彫の下駄は模様がすごい

「模様入り」で思い出したのですが、若い頃から愛用してきた鎌倉彫の下駄の中には、履かずに揃えて置くだけで芸術的なものがあります。

これらの下駄は左右の彫りが異なり、合わせると一つの作品になります。

鎌倉彫の下駄は彫りがあることで滑らず履き心地が良いのですが、このような下駄は足を入れる時と訪問先で脱ぐ時に少しテンションが上がるのも嬉しいポイントです。

まさに伝統工芸品です。