日本の色彩文化に欠かせない藍と紅。先日、大倉集古館で開催されている藍染と紅花染についての特別展に行ってきました。

1.藍のものがたり

△展示会チラシ

「藍と紅のものがたり」は大倉集古館特別展として開催中です。(2025年7月29日~9月23日)

https://www.shukokan.org/

印象に残った展示などをご紹介します。

①藍染めによる染織の普及は江戸時代

奈良時代の正倉院宝物にはすでに藍染の染織品がみられるものの、藍染が日本で普及したのは江戸時代といわれます。

同時期に急速に普及した木綿に染められる天然の染料が、日本では藍と紅花しかなかったのだそうです。(参考:展示解説より)

藍は古くから親しまれ、型染め、絞り染め、友禅染め…など様々な染色技法で現代まで受け継がれています。

藍は私たちにも馴染みのあるものですね。

藍は濃さによって色に素敵な名前が付いているのも魅力です。私が好きな名前は、瓶覗(かめのぞき)、浅葱(あさぎ)、納戸(なんど)です。

②松浦家伝来の被衣(かずき)

木綿が普及する前は麻や絹に染色が施されていました。

私はある藍染の展示品に釘付けになりました。

↓

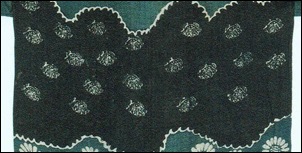

△納戸麻地熨斗目取り紋散し模様被衣*(なんどあさじ のしめどりもん ちらしもよう かずき)

江戸時代18~19世紀 松坂屋コレクション 平戸藩主松浦(まつら)家伝来。(写真と説明は展示会グッズの絵葉書より)

*被衣(かずき/かつぎ)…女性が外出する際に、頭からかぶって顔を隠すための着物。

この被衣は藍で4段に染め分けされ、それぞれの段に違う文様が施されています。

最上段

桐と檜の葉

2段目

貝(海松貝(みるがい)文様でしょうか?)

3段目

菊花

4段目

桐

実にお洒落な染と文様ですね。

頭から被るということは顔側に桐と檜の文様があり、後ろに貝、菊花、桐の花が見えるのでしょう。各段の藍の染め色にも濃淡が付けられていて、さぞ美しい後ろ姿であったことと想像できます。

△被衣姿(鎌倉、室町期)

『新訂国語総覧』(京都書房 2010年)より

江戸時代は公家や武家用だけでなく、町人用など身分ごとの被衣があったそうです。

髪を大きく結い上げるようになっていた江戸時代には麻や絽の薄いものが用いられたようです。

③ハイセンスな湯帷子(ゆかたびら)

現在のように人が湯につかる入浴「湯浴(ゆあみ)」が一般化する江戸時代半ば以前は、蒸し風呂が中心だったそうです。

上流の人が蒸し風呂に入るときに着ていたのが「湯帷子(ゆかたびら)」。浴衣の元になったものとしてよく聞きますが、実際に麻の湯帷子を見たことがなかったので興味深かったです。

そしてそのデザインの素敵さに驚きました。

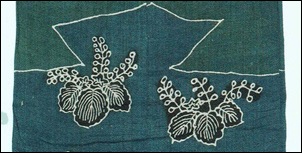

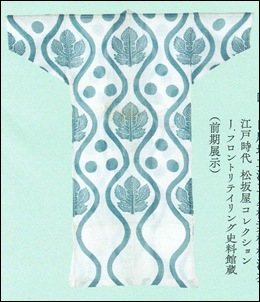

△白麻地立涌三星梶葉模様浴衣(しろあさじ たてわく みつぼし かじのはもよう ゆかた)

江戸時代18~19世紀 松坂屋コレクション 平戸藩主松浦(まつら)家伝来。(特別展パンフレットより)

三ツ星と梶の葉は松浦(まつら)家の家紋だそうです。

松浦家の御殿様は蒸し風呂にも家紋付きの浴衣を着ていたのですね。

家紋は大きい立涌(たてわく)文様の中に大胆に配置されています。立涌文は下から水蒸気や雲が立ちのぼる様子を表すものです。

私にはこれらの模様が湯気の中で3つの水滴(三ツ星)と梶の葉が次々と湧き上がっているように見えました。そして湯気だけでなく運気も上昇している様子が感じられ、現代にも受け入れられそうなカッコいいデザインだと感心しました。

2.紅のものがたり

①中国伝来の紅花

紅花は3世紀頃に中国から日本に伝来したとされています。

紅花というと黄色い花のイメージが強いですが、紅花の花びらには2種類の色素(黄色・赤色)が含まれているものの、赤色は1%未満という希少な染料とのことです。(参考:展示説明)

△紅花 木村孝(監修)『染め織りめぐり』JTBキャンブックスより

江戸時代、山形県の最上川流域で栽培された生花から紅花染料「紅餅(べにもち)」*が作られ、京都へ運ばれました。

着物の染料としてだけでなく口紅や頬紅の原料としても重要なものでした。

*紅餅…摘み取った紅花の花びらから黄色の色素を洗い流し、潰したあと干しながら発酵させます。その後直径5cmぐらいの煎餅のような丸い形にして乾燥させます。 形が餅に似ていることから紅餅と呼ばれています。3キロの花が約200gの紅餅になるそうです。

展示会では紅花から作られた紅餅や、媒染剤・発色剤として使われる烏梅(うばい)*も見ることができ、興味深かったです。

*烏梅(うばい)…梅の未熟な果実を燻して乾燥させたものです。

△烏梅(Wikipedia.orgより)

②幻の紅板締め(べにいたじめ)

今回初めて見たものに紅板締めがあります。

紅板締めは、江戸時代中期から明治にかけて流行した型板(模様を彫刻した版木)に生地を挟んで染め上げ、紅色地に白い模様を染め出す技法です。

襦袢や下着(重ねた下に着る着物。現在の肌着とは異なる)といった女性が内側に着る防寒や重ね着の美しさを楽しむ衣類に多くみられました。

(特別展パンフレットより抜粋)

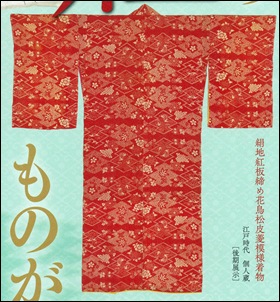

△絹地紅板締め花鳥松皮菱模様着物(きぬじべにいたぞめ かちょうまつかわびしもよう きもの)

江戸時代 個人蔵(特別展パンフレットより)

可愛らしい四季の植物と鳥がシャープな松皮菱(まつかわびし)と共に配置されたデザインで、これを着物の下着にするのはもったいない精巧さです。

展示解説にもありましたが、部屋着として着用していたこともあるのかもしれません。

紅の色だけ見ると若い女性専用に感じますが、袖丈が長くないので既婚女性も下着として着ていたのでしょうか……。

想像が膨らむ1枚です。

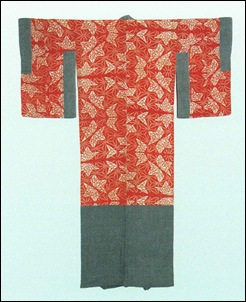

△絹地紅板締め麻の葉模様下着(胴抜き*)

江戸時代後半 個人蔵

*胴抜き(どうぬき)は胴とそれ以外の部分で異なる布を縫い合わせた着物

外側からは見えない胴部分に紅染めを使うのは、重ね着の美しさというだけでなく、もう一つ理由がありました。

「胴部分に紅板締めの裂を使用する理由のひとつとして、漢方としての紅花が血行を良くする効能があることからと言われています」(展示説明より)

この紅板締めは麻の葉模様。魔除けや健やかな成長という意味のある文様です。

持ち主の女性は、守られている安心感を抱きながら着用していたのだと思います。

紅板締めは今では幻の技法だそうですが、最近、高崎市染料植物園で紅板締めをよみがえらせたそうです。

動画を見つけたので興味のある方は御覧下さい。

③江戸時代の振袖

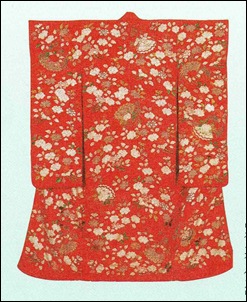

△綸子地紅花染絞り繍扇面に花模様振袖(りんずじ べにばなぞめしぼり ぬいせんめんにはなもようふりそで)

江戸時代(19世紀)河北町(かほく)紅花資料館蔵*

*紅花資料館…山形県西村山郡河北町にある町立の資料館。

江戸時代に紅花商として財を成した堀米四郎兵衛の屋敷跡に作られたもので、堀米家の所蔵品5000点を保存しているそうです。(参考:Wikipedia.org)

目立った退色もなく綺麗に保存されていた振袖を見ると、堀米家当主が娘に注いでいた愛情が伝わってくるようでした。

3.現代の藍染と紅花染

①藍染で異次元の仮想空間

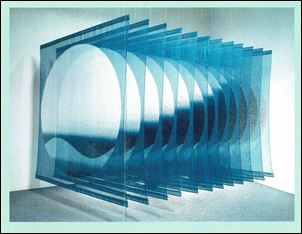

△福本潮子(ふくもとしおこ)「時空(じくう)Time Space」1989年 染・清流館蔵

(展示会パンフレットより)

タテヨコ約2メートルのリネンの藍染め布12枚が等間隔につるしてありました。よろけ技法の織を使ったり絞りやぼかし染めを使い、大自然の時間と空間を表現した作品だそうです。

近くで見ると藍の濃淡によるぼかしや波状のヨコ糸のよろけ織りが味わい深く、少し離れて横から見ると、月の満ち欠けや宇宙を連想させるスケールの大きい作品でした。

②紅花染の再興

明治以降、化学染料の普及などで紅花染は一旦衰退してしまいました。

しかし1963年から米沢の新田秀次氏が再興を目指し、苦労の末に再現に成功しました。

また、山岸幸一氏は1975年に米沢市赤崩(あかくずれ)に工房を構えて蚕や染料用の草木を育てるところから、織りまで全て自らの手で行っています。

会場には株式会社新田からは真綿手引の紅花紬や手織り紬帯が、赤崩工房からは山岸幸一氏作の紅花染反物や着物が展示され、江戸時代とは違う落ち着きのある華やかさを醸し出していました。

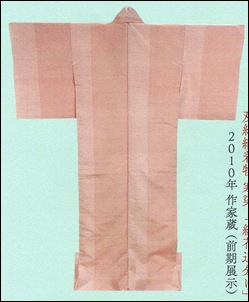

△山岸幸一氏の双紬織(もろつむぎおり)着物 寒染「紅花追分け」(前期展示・2010年作家蔵)

(展示会パンフレットより)

山岸幸一氏は真冬、寒中の午前4時から紅花染をするそうです。いちばん空気が澄んでいて、水が冷たくきれいだからというのが理由だそうです。(参考:木村孝(監修)『染め織りめぐり』JTBキャンブックス)

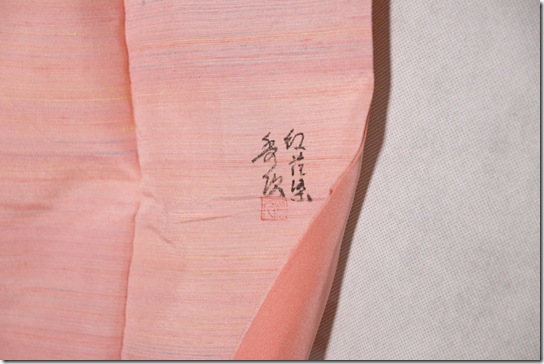

株式会社新田の紅花染はパンフレットの写真がなかったので、私の若い頃の紅花紬の写真を載せておきます。

△新田秀次氏の紅花紬の着物 「紅霞(べにがすみ)」 (1973年頃)

もう着ることはない着物ですが、紅花染のピンクは見る人の気持ちを高揚させるパワーがあり、柔らかい紬織りは守られているような温かみを感じさせます。

この紅花紬に関してはこちらでも取り上げています。

↓

長くなりましたので、当日の着物については次回紹介させてください。