前回は大倉集古館の藍染と紅花染の展示をご紹介しましたが、今回は当日の藍染の着物などを中心に取り上げます。

昔の藍染と紅花染が展示されている会場をイメージして選んだものは明治生まれの作家による着物と帯でした。

1.藍染絞りの着物

①藍染絞りの単衣

美術鑑賞の際の着物選びは楽しみのひとつです。

今回、藍染として最初に思い浮かべた着物が片野元彦(かたのもとひこ)という藍染作家による木綿の単衣でした。(当ブログで何回か取り上げている着物です)

藍染の浴衣ともいえますが、柔らかい地厚の木綿なので真夏に着ることはあまりないものです。

大きな立涌(たてわく)絞りになっていて、藍と白の染め分けに輝きを感じる単衣です。

②片野元彦とは

1899年(明治32年)名古屋に生まれました。

若い頃は画家を志して岸田劉生(きしだりゅうせい)に師事しますが、劉生没後に染色工芸の道に入ります。

そして昭和31年、57歳で藍染絞り作家としての道を歩み始めた片野元彦は、それ以降、天然藍を使ったきものや服地、暖簾などを制作し続けました。

また独自の技法を確立して「片野絞り」と称される個性的な作品を作り出し、その技は現在に継承されています。

昭和50年、76歳で亡くなりました。

参考:『民藝』2018年8月号(日本民藝協会)

片野元彦の作品などについてはこちらで取り上げています。

③うそつき半襦袢で

汗取り肌着の上に半衿付きの半襦袢(袖にレースが付いているもの)を着用しています。

長襦袢を省略した形ですが、こうすることで袂(たもと)が重ならず、浴衣のような軽い装いになります。

2.おぼろ型染めの麻帯

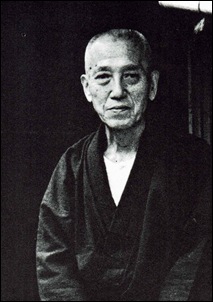

①おぼろ型染め

この麻の帯は沖縄の紅型(びんがた)の技法の一つである「朧型(おぼろがた)」の技法で、鎌倉芳太郎(かまくらよしたろう)という型絵染(かたえぞめ)作家が染めたものです。

通常は1枚の型紙で模様を染めるところ、おぼろ型染めは2枚~3枚の型紙を使い複数回染めを重ねます。

そうすることで奥行きと繊細な表現が生み出されます。

大柄で華やかな通常の紅型に対し、朧型染めは細かい地紋と文様が特徴で、地味な雰囲気のものが多いようです。

おぼろ型染めについてはこちらで取り上げています。

↓

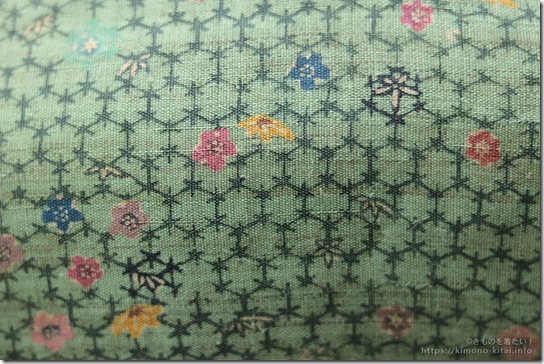

②鎌倉芳太郎とは

1898年(明治31年)香川県に生まれました。

東京美術学校図画師範科を卒業後、沖縄で美術教師になります。沖縄で暮らし、沖縄文化に興味を持った鎌倉芳太郎は、大正から昭和にかけて沖縄の伝統芸術品などの調査・資料収集をし、文化の保護に尽力しました。

そして戦後、保管していた資料をもとに紅型(びんがた)の研究を続けました。

戦争で全てをなくしてしまった沖縄の紅型職人は、鎌倉芳太郎が蒐集した型紙などの資料、紅型衣裳、紅型や藍型の裂(きれ)地などによって紅型を再興させることができたと言われています。

研究者としてだけでなく型絵染作家としても活動し、1973年に重要無形文化財「型絵染」保持者(人間国宝)と認定されました。

昭和58年(1983年)に84歳で亡くなりました。

参考:岡田譲(1978)『人間国宝シリーズ〈14〉鎌倉芳太郎』講談社

△鎌倉芳太郎

岡田譲(1978)『人間国宝シリーズ〈14〉鎌倉芳太郎』講談社より

④鎌倉芳太郎を顕彰する碑

鎌倉芳太郎が沖縄文化の研究者として集めた首里城に関する写真や調査資料は、戦争で焼失した首里城を復元する際の大きな手がかりとなりました。

1992年に再建した「平成の復元」だけでなく、現在進められている首里城の再建工事にも役立てられているそうです。

2025年1月31日、鎌倉芳太郎を顕彰する碑が那覇市に建てられ、除幕式が行われました。

ニュース動画はこちら

↓

https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20250131/5090030608.html

3.小物など

①紅花紬、新田秀次氏のバッグ

三十数年ぶりに紅花紬のバッグを出してみました。

サブバッグは唐草模様の麻の手提げです。

前回の記事でご紹介した紅花染作家の新田秀次氏の奥様から、私が十代の頃いただいた思い出のバッグです。

藍染の糸も一緒に織られていることがわかります。

もう持つことはないと思っていましたが、青系のコーディネートの挿し色として使いました。

年齢を重ねると着物は落ち着いた色の取り合わせになりがちですが、一つぐらいは派手な小物を使うのも良いかもしれません。

②帯留め・帯揚げ・草履

着物と帯の色をつなぐ目的で、帯揚げと三分紐は控えめな水色にしました。

帯留めは樹脂製の糸菊の花。真夏に使用するときは花火に見立てています。

草履はこの夏に仲間入りしたカレンブロッソです。

記事はこちら

↓

③戦後活躍した染織家たち

今日ご紹介した片野元彦氏と鎌倉芳太郎氏は明治31,32年とほぼ同時期に生まれ、昭和中期~後期に活躍した染色家です。

また、新田秀次氏も昭和30年代から紅花染の再興を始め、努力の末に成功し、今では紅花染が米沢の代表的な伝統工芸品になっています。

大倉集古館「藍と紅のものがたり」展を訪れた今回の着物は昭和レトロな取り合わせとも言えますが、藍染、紅型、紅花染という日本の染色・染織文化に貢献した昭和時代の3人に敬意と感謝を抱く一日でもありました。