お祭りや花火大会では甚平(じんべい)を着る男性や子供をよく見かけます。

最近では女の子の甚平姿も見るようになりました。

1.甚平の変遷

①甚平とは

甚兵衛(じんべえ)ともいい、男性や子供が着る単衣仕立ての和装ホームウェアです。和服と同じように右前にうちあわせ、付け紐で結びます。

江戸時代に庶民が着ていた袖なしの羽織が、武士が着用する「陣羽織」に形が似ているから「じんべえ」となったという説があるようです。

はじめは袖なしだったものに筒袖が付いて普及したのは大正時代頃のこと。また、もともと甚平は上衣だけでお揃いのパンツはありませんでした。

(参考:ウィキペディア)

②昔は上衣だけ?

確かに昔祖父が着ていた甚平のイメージはもう少し丈が長く、下はステテコを合わせていた気がします。

昭和時代、赤ちゃん用の甚平も上衣だけ着せることがありました。

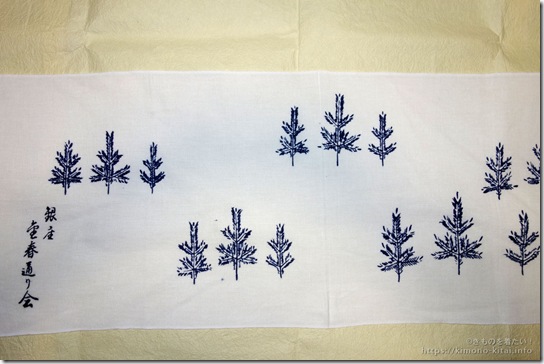

これは昭和後期に母が息子に作ってくれた手ぬぐい甚平です。

銀座「能楽金春(こんぱる)祭り」*の手ぬぐいを使っています。毎年8月7日に行われた金春祭り路上奉納能を見に行くためでした。

母は子供の成長に合わせて3年間手ぬぐい甚平を作り、それを着せて金春祭りに参加しました。

手ぬぐいの柔らかい肌触りが子供にとってちょうどよかったのだと思います。

*銀座「能楽金春(こんぱる)祭り」は2025年から猛暑の影響で5月開催となりました。

詳細はこちら

↓

https://www.komparu-ginza.com/festival

手ぬぐい甚平と「能楽金春祭り」の記事はこちら

↓

③今年 男の子用和柄の甚平

夏祭りや保育園、幼稚園のイベントが盛んに行われるこの季節、最近の子どもたちにとって甚平は欠かせないものになっています。

もはや部屋着ではなく、イベント用民族衣装といってもいいかもしれません。男の子用でも色柄が豊富でカラフルになり、見ていて楽しくなります。

昨年までは浴衣を着せていた男の子の孫がもうすぐ4歳で活動的になったので、今年は甚平を着せることにしました。2歳の弟とお揃いです。

古典柄とポップな色柄がミックスされたものを選びました。

柄は小さめでカブトムシだけでなく麻の葉、矢絣、市松などの和柄が散りばめられています。井桁(いげた)の柄は昔から男の子の浴衣模様として定番です。

浴衣と違って甚平は袖が短いので、リュックを背負って活動できます。

弟の方は柄が大きくて単純ですが、トンボ柄も可愛いです。

購入して驚いたのは、「若い子ほど柄は大きく、年を重ねるにつれて細かい柄を着る」という昭和時代の着物の鉄則? を子供甚平の柄(しかも2歳→4歳)でも実践していたことです。

お揃い甚平を着て宇宙服のそらジローと(汐留にて)

2.女の子の甚平

昨年は孫娘に幼児用のツーピース浴衣*を着せていましたが、今年は3歳になったので普通のこども浴衣を着せたいと思っていました。

*ツーピース浴衣……サンドレスに上衣が付いているものです。

購入した3歳用の浴衣は大きめでしたが、腰揚げと肩揚げを直し、いつでも着られるように準備しました。

けれども、急に思い立ち甚平も用意することにしました……。

①孫娘に甚平を購入してみた

購入した理由

- 昨年の夏祭りで女の子が可愛い甚平を着ているのを見かけ、涼しげに感じた

- 夕方でも気温が下がらない猛暑が続いているので、浴衣では暑いと思った

- 保育園などで夏祭りイベントが多く、ママが着せやすく着崩れのないものがいいと思った

よく見てみる

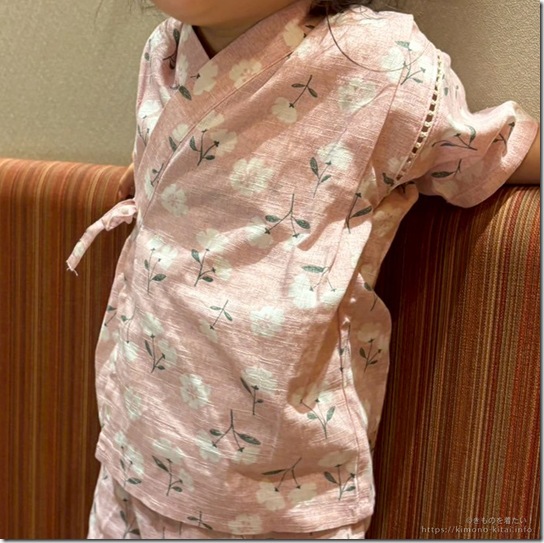

孫娘は小柄なので、サイズ95を購入しました。

パンツとセットです。

日本製の生地を使い中国で縫製されたものです。

内側は柔らかい紐が付いています。

風通しが良い袖はおしゃれポイントにもなっています。

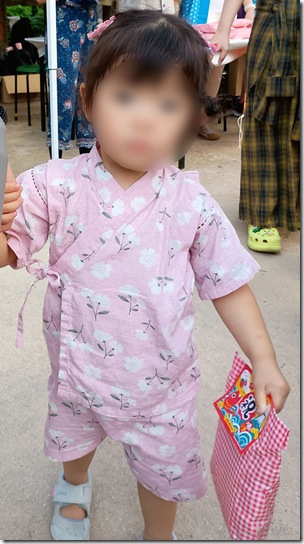

②ピンク&花柄はお気に入りだけど…

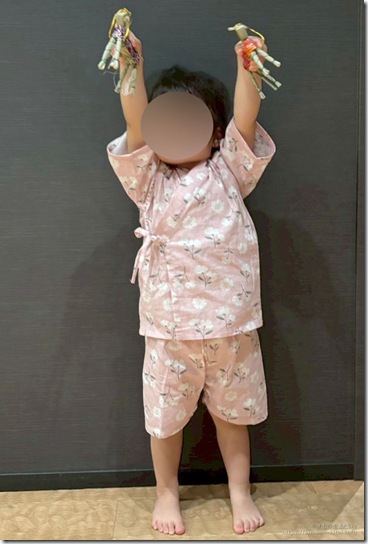

初めての甚平に孫娘の反応は……?

彼女は甚平の短パンに違和感を持ったらしく、自分で選んだレースのスカートを上から履いてきました。

おしゃれ好きな女の子にとって、短パンは味気なかったのかもしれません。でもこの着方もありかもしれませんね。

袖の部分がタコ糸で編んであり、風通しをよくするための工夫が施されています。

スカートを脱いでくれました。

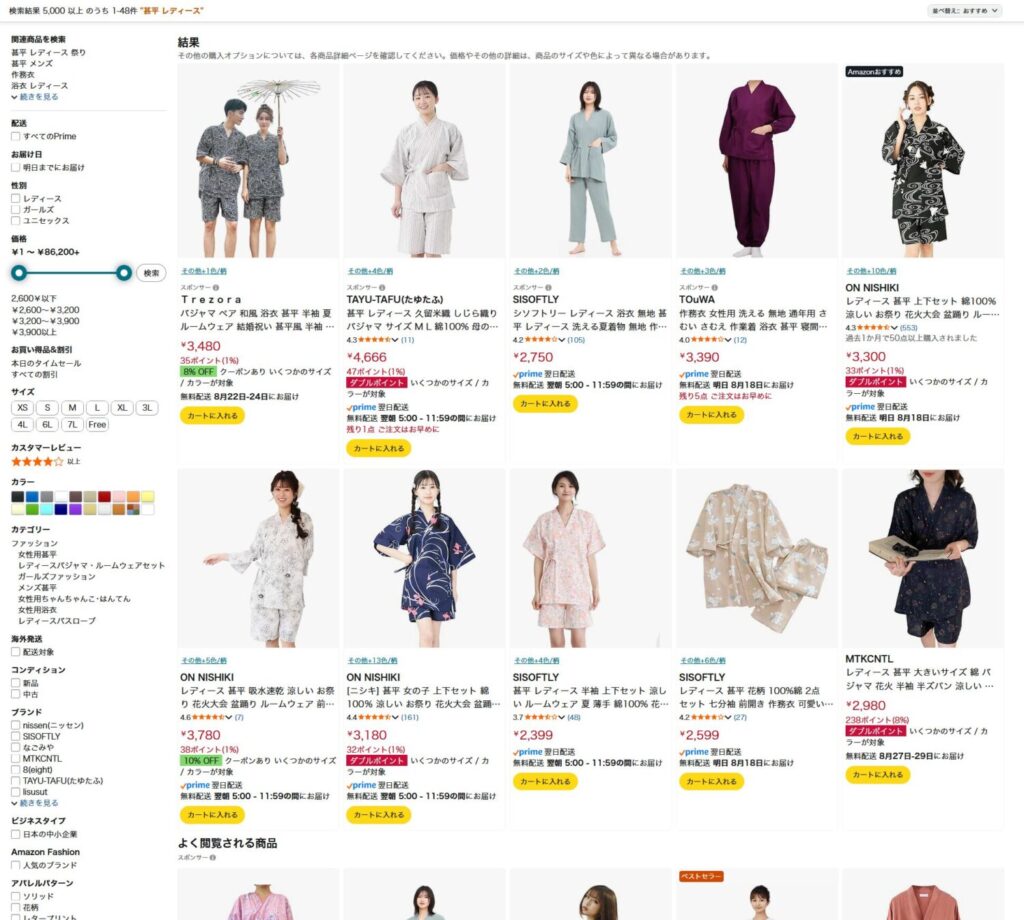

③レディース甚平

甚平はもともと男性や男児向けの部屋着・夏着として発展してきました。

昭和時代には、赤ちゃん用の女児甚平はありましたが、3歳以降の女の子は浴衣を着るのが一般的で、ましてや成人女性の甚平(レディース甚平)はなかったように思います。

現在では、花柄やカラフルなデザインのレディース甚平が多く流通し、家庭着としてだけでなく、お祭りや花火大会などのイベント用として使われているようです。

着付けが簡単で動きやすく、帯がないので浴衣より涼しい点が人気なのだと思います。

通販サイトでもいろいろな柄の女性用甚平を見つけることができました。

↓

https://amzn.to/475C2Nb

若い女性なら可愛らしく着こなせそうですし、外に着ていくのはためらう大人でも、部屋着としてなら着心地がよさそうです。

家庭科で

また、現代は高校家庭科の被服製作の実習で甚平を縫う学校があるようです。

娘も高校時代に家庭科で製作した赤ちゃん甚平を自分の息子(当時生後1ヶ月)に着せました。

赤ちゃん甚平のほか、自分サイズのレディース甚平を製作する学校もあるようです。

3.夏は浴衣の優雅さより着心地を重視?

①もはや浴衣は着られない暑さか

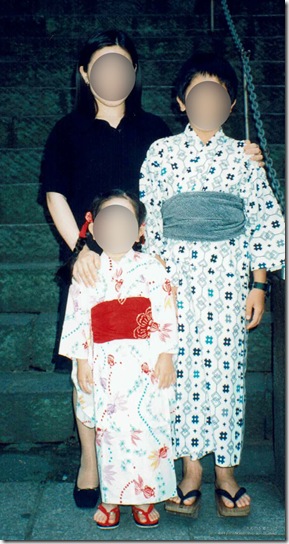

27年前のお盆

27年前、平成10年7月のお盆(東京の)に息子と娘、従姉妹の3人で撮った写真です。

調べたところ、当日(1998年7月13日)の東京の最高気温はなんと22℃!

7月の最高気温の平均も29℃でした。

息子が着用している絞りの兵児帯は今では暑苦しくてありえないと思いますが、当時は気になりませんでした。

今年のお盆

27年後の今年、2025年7月13日の最高気温は31.1℃。

7月の最高気温の平均は33.2℃でした。

このような猛暑の現代では、日が落ちてからとはいえ子供に浴衣を着せるのは可哀想かもしれません。

2025年7月15日のお盆も暑い一日でしたが、孫は甚平の着心地が良かったようで、ご機嫌でした。

②ポケットとジェンダーレス

ポケット

浴衣を着るとスマホをどこにしまうのかが問題になります。

浴衣帯は男女とも柔らかいことが多く、スマホを帯に挟むのは難しい場合も。かといって袂(たもと)に入れるのは不格好で危険です。

それに対して成人用の甚平にはほとんどの場合ポケットが付いています。

これは現代人の衣服にとって重要なポイントです。

多様性

甚平が女の子や女性に受け入れられるようになったのは、涼しさや着やすさだけでなくジェンダーレス志向の影響があるのではないでしょうか。

夏の甚平はカジュアルな和装だからこそ、洋服と同じように男女の区別なく自由に着られるようになりつつあるのだと思います。

しっとり女らしく見える浴衣を着るか、活発でキュートに見える甚平を着るか、選択肢が広がり始めています。

③それでも浴衣の方が可愛い?

ところで私が以前から用意していた孫娘の浴衣ですが、着せないのはもったいないので、8月のお祭りの日、浴衣を着せて写真を撮りました。

着物が好きなので大はしゃぎです。

3-4歳用の浴衣ですが、肩揚げと腰揚げはかなり多く縫い込んで直しました。来年がちょうどよいサイズかもしれません。

兵児帯(へこおび)ではなく、絽の帯揚げを帯として使っています。

ママ(左)と私は有松絞りの浴衣を着用しました。

こうして写真を見ると、「やっぱり女の子は浴衣が可愛い!」と、私は思ってしまいます。

この日は浴衣を着せたまま出かけるか迷いましたが……

夕方になっても気温が下がらなかったので、お祭りに行く直前に甚平に着替えさせました。

子供甚平はサイズ的にワンシーズンしか着られませんが、浴衣なら大抵の場合2年は着られます。

室内でのイベントなどには浴衣を着せて出かけたいと思います。

幼児の浴衣についてはこちらでも取り上げています。

↓