前回の続きで、大倉集古館へ出掛けたときの着物などをご紹介します。

いつもは色々迷うきものの取り合わせですが、今回はこれ以外は頭に浮かびませんでした。

前回の記事はこちら↓

1.青海波文

青海波文様の小紋のきものを選びました。

①青海波の意味

今回は次の理由できものを選びました。

- 令和になって初めてのお正月

- 展示のタイトル「能と吉祥」

「青海波文様」は、同心の半円が波のように重なった模様で、雅楽「青海波」の装束の文様から名前をつけたといわれています。

古代ペルシャが起源で、シルクロードを通り、中国から日本に渡ってきたそうです。

無限に広がる波を意味する「青海波」から、昔の日本人は「四海波静か」という言葉を思い浮かべました。

②四海波静か

「四海波静か」は、能「高砂」の詞章の一部としても有名です。

「四海波静かにて 國も治まる時つ風 枝を鳴らさぬ御代なれや あいに相生(あいおい)の.松こそめでたかりけれ げにや仰ぎても 事も疎かやかかる世に 住める民とて豊かなる 君の恵みぞ有難き 君の恵みぞありがたき」

ー中略ー

「ありがたの影向(ようごう)や ありがたの影向や 月住吉の神遊 御影を拝むあらたさよ げにさまざまの舞姫の 声も澄むなり住の江の 松影も映るなる 青海波とはこれやらん…」

(観世流謡本「高砂」(檜書店発行)より)

自然災害の多い日本では、大海原に絶えず繰り返される穏やかな波は平穏な暮らしをあらわし、その日々がいつまでも続くことが有り難い<御代(みよ)>、<君の恵み>という考え方だったのだと思います。

青海波は人々が平穏な日常を切実に願う吉祥文様なのです。

令和になり、あらためて「戦争や災害のない平和な年であるように」と願う私達の思いとも重なります。

青い青海波文は大海原を連想させます。

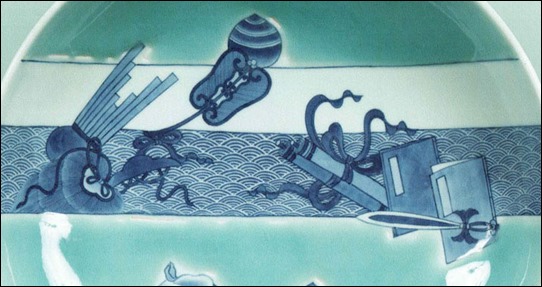

△展示されていた「青磁染付宝尽文大皿」(江戸時代・18世紀)(『大倉集古館への誘い』大倉文化財団・2019年発行より)

これは泰平の世に宝がいっぱい、というデザインです。前回、紹介しました。

2.当日の取り合わせ

①絞りの小紋

10代の頃から40年以上着ている絞りのきものを着用しました。

白の絞りの反物を染めてもらうとき、朱色やピンク色を選ばなくて良かった、とつくづく思います。

若草色だから、なんとか着続けられているのです。(絞りは染め直しはできないので)

この着物については、こちらで取り上げています。

②鶴亀の帯

帯は能「鶴亀」のかぶりものを刺繍であらわした名古屋帯です。

鶴は金色の雲文様の冠に、緑の亀は銀色の青海波文様の冠に載っています。

帯を正面から見て、鶴亀の亀と分かる人はあまりいないかもしれません。耳が付いているし、尻尾が動物のように長いです。

これは長寿ゆえに甲羅に藻の付いた霊亀、「蓑亀」をあらわしているようです。

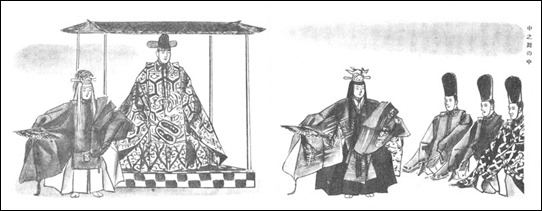

△鶴亀の舞台を描いたもの(観世流初心謡本(上)観世左近著 檜書店 より)

能「鶴亀」の登場人物は、シテが皇帝、ツレが鶴と亀、ワキが大臣です。

新春、唐の都の朝廷で、鶴と亀が舞を舞って皇帝の長寿を寿ぎ、皇帝も天下泰平、国土豊穣を祈り祝福するという、おめでたい内容です。

能「鶴亀」の詞章には

「千代のためしの数々に 何を引かまし姫小松の 緑の亀も舞ひ遊べば 丹頂の鶴も一千年の 齢を君に授け奉り…」

と、あります。(観世流初心謡本(上)観世左近著 檜書店 より)

名古屋帯なので気軽に締められますが、やはり1月中の着用が合っているような気がします。

帯揚げと帯締めに朱色を使い、おめでたさを強調しました。

この帯についてはこちらで取り上げています。

3.大倉集古館とThe Okura Tokyo

①大倉喜八郎の像

大倉集古館の玄関横では大倉喜八郎の像が出迎えてくれました。

彫刻家 武石弘三郎(たけいしこうざぶろう )(1877~1963)の大正2(1913)年の作品です。

片方だけ履物を脱いだ姿に親しみを感じます。

②亀

庭に鶴はいませんが、亀は二匹いました。

二匹の亀は、この場所を守っている霊亀なのでしょう。

③The Okura Tokyo

The Okura Tokyoは、外観は変わりましたが、中は以前の本館の雰囲気を継承しているようです。

ホテルのロビーにて

照明器具は以前から「オークラ・ランターン」の名で親しまれている、古墳時代の飾り玉に見られる切子型をデザインしたものがそのまま残っていました。

電球からLEDになったそうです。

中二階からロビーを見る

オークラ・ランターンは、五角形の板10枚をつなぎ合わせて切子型とし、五連つなげて一つとしています。

内側には布を張り、和紙のような効果を出しているそうです。

テーブルと椅子は梅の花の形に並べられています。

The Okura Tokyoの玄関から見た大倉集古館

大倉喜七郎によって設立されたホテルオークラは、「和洋の調和」を目指して建てられたそうです。

令和になって名称は変わっても、その精神は受け継がれているように感じました。