春~初夏、同じ単衣着物でも帯を変えることで季節らしい装いができます。

今日は少し変わった絵羽模様の着物を例にしてご紹介します。

1.初夏の単衣の流れ

前回の記事でもまとめていますが、単衣の着物の時期はややこしいとおっしゃる方が多いのでもう一度簡単におさらいしておくと……

①4月~5月

正式な場や茶会、少し改まった集まりなどでは5月まで袷を着ますが、それ以外のカジュアルな場では近年、4月中頃から単衣を着るようになりました。

涼しく着ることで自分が楽なだけでなく周りの人にも暑苦しさを感じさせません。

帯

袷用の九寸帯や芯が入らない八寸帯など、夏帯以外のものを選びます。

半衿

半衿は袷用の塩瀬か楊柳(ようりゅう)を使います。

帯揚げ

縮緬以外の袷用のものを選びます。

②6月

帯

軽めの九寸名古屋や八寸帯。透け感が少ない絽などの夏帯は1日から着用できます。

粗紗の帯(透け目が大きいもの)は7月からの着用がよいと思います。

半衿

1日から絽などの夏用半衿にかえます。(私は5月から麻の長襦袢を着ますが、塩瀬の半衿と絽の半衿のものを2枚使用しています)

帯揚げ

絽や紗のものにします。薄手のシフォンストールも涼しげなので帯揚げとして使っています。

6月の着物としては絽縮緬(ろちりめん)や縦方向に絽目のある竪絽(たてろ)があります。また、カジュアルなら中旬以降は絽の着物に夏帯という装いが過ごしやすいかもしれません。

2.絵羽模様の単衣 帯を変えて着用

①絵羽模様でも訪問着とは違う?

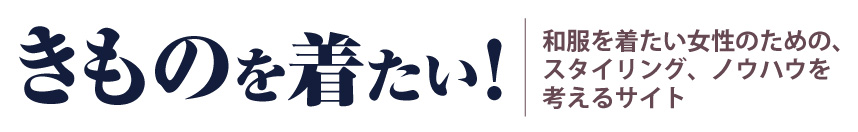

絵羽模様のような柄付けのきものです。

よく見ると縫い目を堺に柄がピッタリ合っていない部分もあるので、訪問着ではなく付下げに近いもので、柄が全体にある点では小紋のような印象です。

もとは袷の着物でしたが、ある経緯で単衣に仕立て直し、更に目引き染めで少し渋めに染め直して今日に至ります。(写真は染め直す前のもの)

経緯や染め直しに関しての詳細は以下で取り上げています。よろしければ御覧ください。

↓

目引き染めを施しても緑が際立つので、初夏の単衣着物として着用しています。

また、松の文様から、古典芸能を鑑賞するときの装いとして選ぶことが多いです。(歌舞伎の松羽目物や能の鏡板をイメージしています)

②4月末・袷用の名古屋帯で

4月末に袷用の刺繍名古屋帯を締めてみました。

これは能「鶴亀」を題材にした帯です。

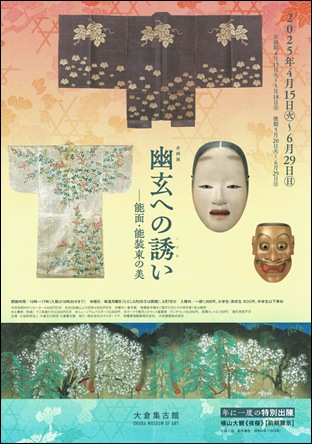

大倉集古館の企画展「幽玄への誘いー能面・能装束の美」を見てきました。

△展示会チラシ

松の柄の着物・竹の模様の布をあしらったバッグ、梅柄のサブバッグです。

「松竹梅」に「鶴亀」で、お正月のような吉祥の取り合わせになってしまいました。

この日の東京の最高気温は23℃。

湿度が低く爽やかな風が吹いていたので暑さは感じませんでしたが、袷の着物では汗をかいていたと思います。(奥は大正2年完成の大倉喜八郎像)

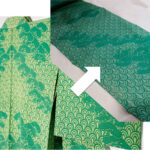

③6月上旬・八寸帯で(令和3年)

博多帯を合わせました。(室内撮影のため着物の色が少し白っぽいです)

博多織りの八寸帯はカジュアルなものが多いですが1年中締めることができる便利な帯で、単衣の時期にはとくに重宝します。

初夏の単衣には合わせやすい白地の名古屋帯です。

日中は雨模様だったので革のバッグに雨カバー付きの草履を履いています。

最高気温は24℃でした。

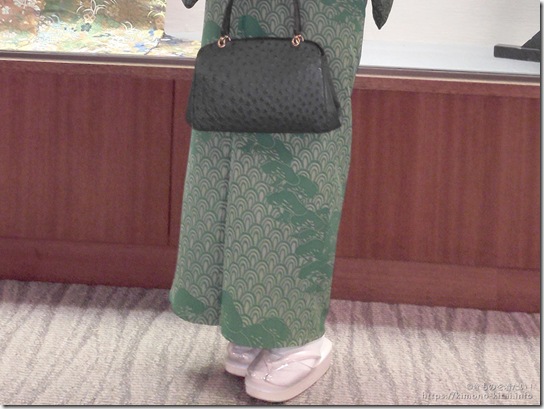

④6月中旬・絽綴れ帯で(平成29年)

染め直し前の黄色味が強い着物に絽綴れの夏帯を合わせました。

同じ着物でも夏帯にすると胴回りが軽くなり、着ていても夏らしさを感じます。

着物の主張が強いので、ホースヘアバッグとエナメル草履は白にしました。

この日の最高気温は24.8℃でした。

今日は写真に残っていた同じ単衣着物の4月と6月の取り合わせをご紹介しました。

5月の着物についてはこちらで取り上げています。参考になれば幸いです。