葛飾北斎と聞いて私がイメージするのは富嶽三十六景の富士山と青い波の錦絵です。着たいと思った着物は明るい藍色の木綿絣でした。

(なお、本記事は「その2」ですので、前回の記事を未読の方はぜひこちらからご覧下さい。)

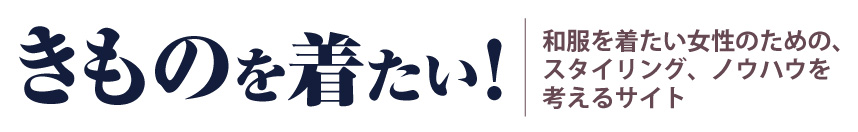

1.カジュアルな木綿の弓浜絣

藍染の木綿絣は弓浜絣(ゆみはまがすり)というものです。

①弓浜絣とは

弓浜絣とは鳥取県の弓ヶ浜半島(米子市、境港市)で製造されている絣で、単に浜絣(はまがすり)とも呼ばれます。絵絣で有名で、倉吉絣、広瀬絣とともに山陰の三絵絣の一つとされています。

民芸調でカジュアル感が強いきものですが、地厚の木綿は着るほどに肌に心地よく、素朴な温かみを感じます。

また大きめの吉祥文や可愛らしい動植物などがデザインされているので、着用すると明るい気持ちになります。

こちらの記事でも取り上げています。

↓

②鶴と亀に松竹梅

絵絣の主役は鶴と亀。松竹梅は控えめにデザインされています。

後ろは鶴と亀が遊んでいるようです。

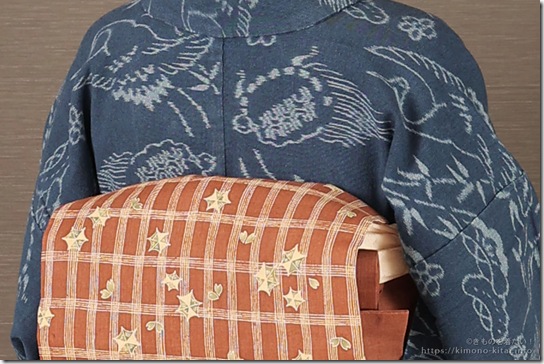

③北斎のひと筆書き

今回の展示会で、私は「一筆書きの鶴」を実際に見たいと思っていました。

この絵絣を選んだ理由の一つでもあります。

単純な一筆書きなら私も真似できるかとじっくり見てみましたが、この画の味わいは筆遣いによるところが大きいことがわかりました。

筆の穂先で細い輪郭や鶴の足、筆の腹で太い線を出して鶴の首を描いています。ひと筆でそれらを描く運筆力はとても真似できるものではないと思いました。

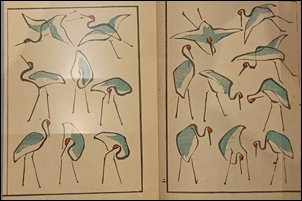

2.えび茶色、紬地の帯

①この帯を選んだ理由

鶴亀の絵絣に合わせる帯としてイメージしたのはこの茶色(えび茶?)の紬帯でした。

その理由は……

- 木綿の着物には紬地がしっくり合う

- 明るい藍染の着物を落ち着かせるのには地味めな色がいい

- 着物が大柄の絵絣なので細かい模様の帯を合わせたい

- 北斎が生きた時代の流行色の一つは茶色だから、江戸の庶民になったつもりで…

②四十八茶百鼠

江戸時代後期、幕府は奢侈禁止令(しゃしきんしれい)という贅沢禁止令を出し、庶民は「茶色」「鼠色」「藍色」など目立たない地味な色しか着られなくなりました。

けれども江戸の町人たちはその暗い色のなかに、「四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねずみ)」と言われるほど多様な色を生み出し、おしゃれを楽しんだということです。

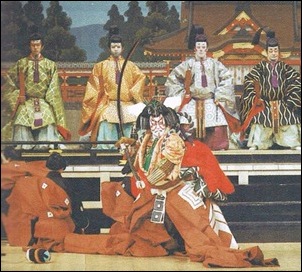

中でも茶色はとても流行し、団十郎茶、梅幸(ばいこう)茶、芝翫(しかん)茶など、歌舞伎役者の好みの色から付けられた色名もあります。

△団十郎茶(歌舞伎十八番「暫」)(『新訂国語総覧』より)

べんがらと柿渋で染めた色だそうです。

△美人愛猫図(びじんあいびょうず)礒田湖龍斎筆 江戸時代 18世紀

(「特別展きもの」(2020年)より)

△摘み草図(つみくさず)(部分) 北尾重政筆 江戸時代 18世紀

(「特別展きもの」(2020年)より)

茶色のきものでも紅染めの下着を着ているので地味さはなく、むしろ華やかな着こなしに見えます。

茶色は女性を美しく見せていたのかもしれません。

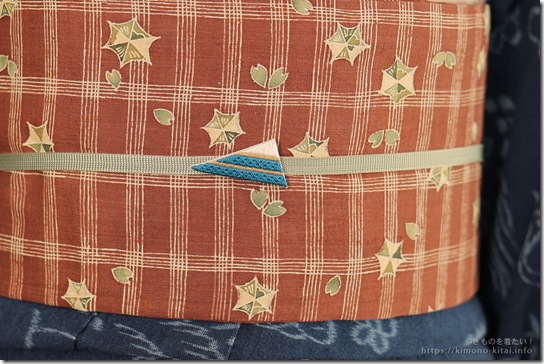

③格子に桜

白い格子模様の中に桜の花びらが散っています。六角形のような形は何でしょうか?

桜のがくを裏から見たものかとも思いましたが、ひとえ桜の花弁は5枚なのでがくも5枚のはず。

別の植物? それとも六角形を麻の葉と見れば「桜麻の葉」文様なのでしょうか。

ご存知の方がいたら教えて下さい。

3.富士山のブローチと印伝調バッグ

①絽刺しの富士山

富士山のブローチは絽ざし刺繍でできています。

底辺が5cmの三角形なので、小さな富士山を目立たせるために三分紐の色を帯の模様と同色にしました。

絽ざしは奈良時代から続く日本の伝統的手工芸です。

絽の織り目のすきまを利用して、縦方向に絽ざし糸で刺し、布地全体を埋めていくものです。

(江戸川区伝統工芸展の展示パネルより)

絽刺しは絽目のある特殊な専用生地を使い、太めの専用絹糸でさしていきます。

一見すると織物のような重厚感が特徴です。

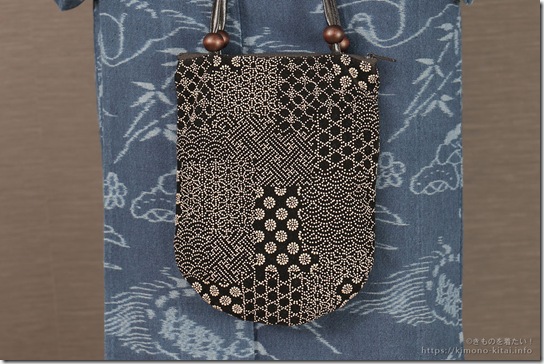

②印伝調ミニバッグ

印伝調のミニバッグです。

レーヨンとナイロンのスエードタッチの生地にポチポチと印伝のような盛り上がりの模様が付いています。

大変軽いバッグですが、財布やスマホ、ハンカチなどは余裕をもって入れられるので重宝しています。

本来の印伝は羊や鹿の皮をなめして彩色し、漆で模様を描いたものです。江戸時代の人々は印伝の巾着や煙草入れ、小物入れを身に着けておしゃれを競ったそうです。

私のミニバッグは以前、江戸東京博物館のショップで購入したものですが、同じものがこちらで販売されています。

↓

③CREATIVE MUSEUM TOKYOの写真スポットと注意事項

CREATIVE MUSEUM TOKYOの「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」では、見学の最後に写真スポットがあり、希望すれば係の人が撮影してくれます。

本の枠から飛び出た富士山が立体的。

それを眺める江戸の人々の横顔や後ろ姿、衣服の柄一つ一つまでもが愛らしく描かれ、楽しい漫画の1ページになっています。

最後に、前回の記事で書き忘れたことを付け加えます。

CREATIVE MUSEUM TOKYOにはロッカーがありません。

ですから、手荷物はできるだけ少なくしてお出かけください。(私はミニバッグにナイロンのエコバッグを持ちました)

なお、鍵付き傘立ては設置されているので、長い雨傘でも大丈夫です。