私は9月の法事に参列することが多いのですが、今年も暑さの中、三十三回忌と五十回忌を併せて行う法要に行ってきました。

その日の取り合わせを自分の記録として残します。内輪だけの法事ですのでマナーの参考にはならないと思いますが、ご興味のある方は御覧ください。

1.三十三回忌・五十回忌 ふさわしい服装は?

①三十三回忌・五十回忌とは

9月上旬、身内だけで参列した法要は義叔父の三十三回忌と義叔母の五十回忌でした。

年忌法要を一緒に行うことを「併修(へいしゅう)」または「合斎(がっさい・ごうさい)」というそうです。

三十三回忌は、故人が亡くなってから32年後に、五十回忌は49年後に行われる年忌法要で、共に「弔い上げ(とむらいあげ)」として最後の法要とすることが一般的です。

故人の魂が33年、または50年も経つと極楽浄土に往生して祖霊となるという考え方のようです。

特に五十回忌はそこまで家族が繁栄して続いてきたことへのおめでたい意味もあり、地方によっては慶事として「紅白」の水引ののし紙を使うこともあるようです。

②紋付き色無地に喪の帯

洋服の場合、最近の傾向としては何回忌であろうと黒の喪服(スーツ)を着る人が多くなった気がします。

ダークスーツやグレーのワンピースなどはあまり見かけなくなり、法事はすべて黒一色になっている気がします。

「そうなると着物の場合も色々考えるのが面倒だから黒喪服かしら?」と思う方もいるかもしれませんが、さすがにそれはおかしいと思います。

黒喪服に黒喪帯は喪主が一周忌まで着用するものであり、それ以外の人が着るのはおかしいと私は教えられました。

なぜならば回忌法要に参列する場合、喪主よりも一つ格を下げ、控えめにするという考えがあるからです。

そういう意味で一般には色喪服*(色無地)に喪帯という略式の服装が好ましいと考えられます。

また、色喪服ならば全員黒の喪服スーツの中でもそれほど違和感はないと思います。ただしこれは地方の習慣や家の決まり事によって違うので、あくまで個人の考えです。

*色喪服…通夜や法事で着る黒以外の喪の略式礼装のことで、光沢が少なく、吉祥文様の地紋でない紋付き色無地のこと

③身内だけの法事は故人を思って選ぶ

法事に紋付き色無地を着用するのは無難だと思いますが、私は若い頃から母や年配の親戚に「回忌が進むにつれて、着物の格を下げても良い」と言われてきたので、個人的には十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌……五十回忌は、法要にふさわしい装いであれば、紋がなくても地味な小紋や名古屋帯でも良いと考えています。

周りできものを着ていた人が高齢になったり他界する中、私は身内だけの法事には故人を偲ぶ気持ちでそのつど取り合わせを考えるようになりました。

ただその判断基準は明確ではないので迷うことばかりです。

今回は法事らしくないと思いつつ、次のような着物を選びました。

皆さんはあまり参考にしないでくださいね。

2.9月の法事に紗紬

①紗紬(しゃつむぎ)とは

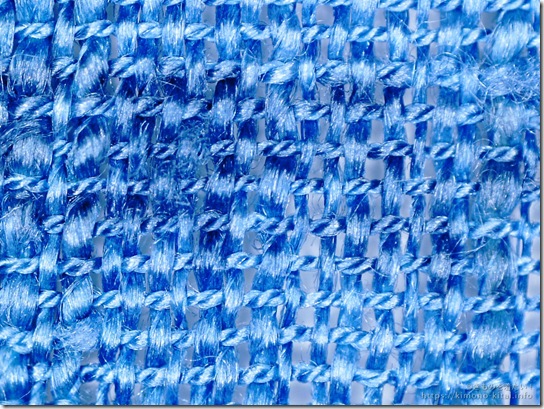

紬糸を使って紗織りの技法で織った夏の着物です。生糸とは違う、紬特有の節のある糸(紬糸)がシャリ感*と涼感を生み出し、着心地がよいのが特徴です。

*シャリ感といっても、絹織物なので麻や芭蕉布とは違う柔らかさがあり、シワにもなりにくいです。

紬は普段使いの着物なので法事には向かないと思いつつ、かなりの暑さが予想されることと(実際は31.7℃でした)、小さい孫も一緒なので、動きやすい紗紬を選びました。

節があり、糸の太さも均一でないことがよくわかります。

②ブルーの紗紬を単衣として

少し透け感があるのですが、単衣のつもりで着用しています。

この着物は格子柄といえるのでしょうか…ほかには見たことがない文様なので、名称はわかりません。(もっとはっきりした縞や格子柄だとカジュアルすぎて着用できなかったかもしれません)

③帯は作り帯

これは喪帯ではないようですが、義母が手作りして遺してくれたものなので法事にはよく着用しています。

とても軽い帯で、晩年の義母も身につけやすい帯だったと思います。

3.小物など

①帯揚げ・帯締め

帯揚げはシフォンストール、帯締めは涼感を出すために細いものにしました。

②バッグと草履は黒

紗紬はカジュアルなので、黒の喪服用草履とバッグで引き締めたいと思いました。

藍染の手提げバッグには日傘やタオル、手ぬぐい、孫のエプロン、おやつなどを入れていました。

かかえのバッグ(クラッチバッグ)を持つ時はサブバッグへの依存度が高くなり、法要前後の移動の際は一つにまとめるようにしています。

4.法事にきものを着たい

①着物文化の一つとして

法事に着物を着るかについては悩むところですが、私の場合、母や祖母、義母が法事には必ず着物で参列していた姿が記憶に残っているので、子供や孫たちに着物文化の一つとして同じように見せておきたいと思い、身内の法事には着物で参列しています。

しかし、いくら着物に故人への追悼や偲ぶ気持ちを込めていても、それが人に違和感を与えてしまったら残念ですので、皆さんも法事のきものに関して心配な場合は、家族や親族、年配の方と相談してから決めることをおすすめします。

②過去の9月の法事

過去の9月の法事はいずれも上旬で暑さが厳しかったです。回忌がすすんでいたので私は色無地ではない夏物を着ました。

二十七回忌

五十回忌

この着物についてはこちらで取り上げています。

↓