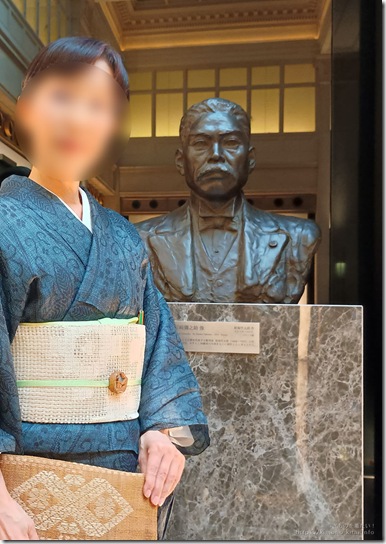

前回に続き静嘉堂@丸の内を訪れたときの夏物の取り合わせをご紹介します。

宮古島の麻織物、宮古上布の着物に盛夏用の紗の帯です。

1.宮古上布(みやこじょうふ)

①宮古上布とは

沖縄本島の南西約3キロに位置する宮古島で織られている麻織物です。経緯とも手績み(てうみ)の苧麻(ちょま)糸を使い、植物染料で染められます。薄く、ロウ引きしたような光沢が特徴です。

通気性と軽さ、独特の光沢が特徴です。

②涼しさの理由

なぜ宮古上布は涼しいのでしょうか…。

実際に着てみてその理由を挙げるとすると、以下の3つです。

1)軽い

手績(う)みで細く撚られた糸を使っているので生地がとても軽い

2)通気性がある

細く撚られた糸を手で織ることにより生地に隙間ができ、通気性が良い

3)砧(きぬた)打ち

砧打ち*をすることでロウを引いたような艶が出て、肌にまとわりつかず冷たい手触りになる

*砧打ち…木槌で布を叩いて布を柔らかくしたり、滑らかにして光沢を出す工程のこと

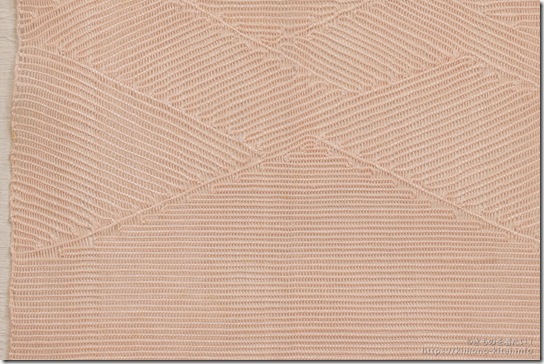

着ている実感があまりないほど軽い宮古上布

ロウを引いたような独特の光沢が魅力です。

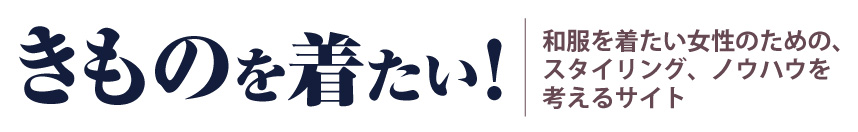

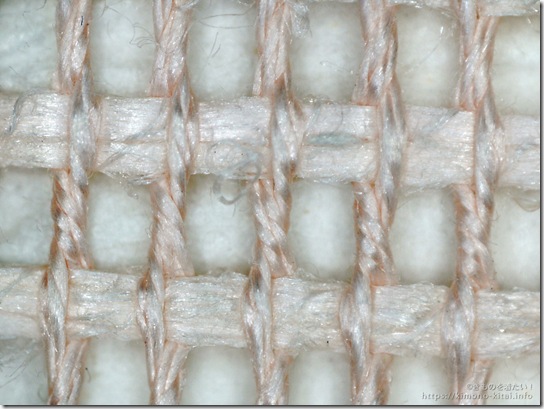

③生地の拡大と越後上布との比較

宮古上布の生地を拡大すると……

白い部分が絣模様です。大きい隙間もあり、風をよく通すのがわかります。

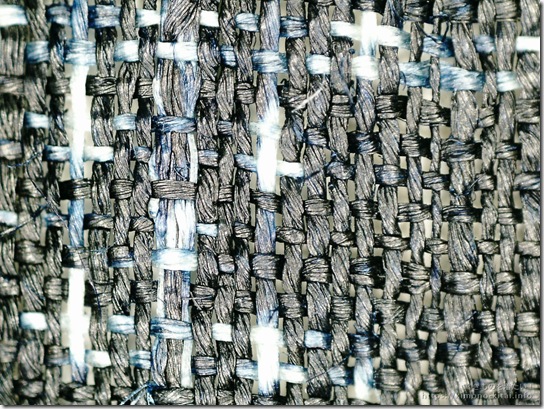

同じく苧麻(ちょま)で作られる上布に新潟の越後上布(えちごじょうふ)があります。

薄い黄色に藍の絣模様の越後上布です。

絣模様がよくわかります。隙間は均等にあるように見えます。

越後上布はふんわりと軽く、宮古上布はひんやりとハリがあります。着心地は少し違いますが、どちらも夏の盛りを快適に過ごすための機能が備わっています。

宮古上布と越後上布についてはこちらで詳しくご紹介しています。

↓

2.白檀の帯留めと夏の帯

①葡萄と女性

夏に使いたくなるのがこの白檀(びゃくだん)の帯留めです。

香りが良いという理由のほかに、古典と離れた西洋風で解放的なデザインが夏の着物や帯に合う気がしています。

女神? が葡萄の房を手にするこの帯留めは桜井祐一という彫刻家(1914~1981)の作品です。

聖なる木、生命の樹でもある葡萄は豊穣や子孫繁栄を意味し、着物の吉祥文様としても親しみがある模様です。

作られてから40年以上経ているものですが、今もとても良い香りがします。

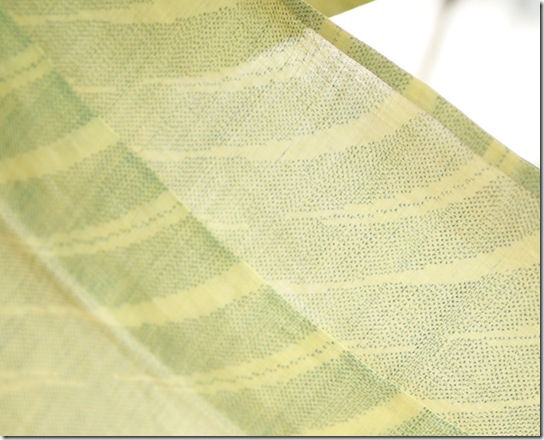

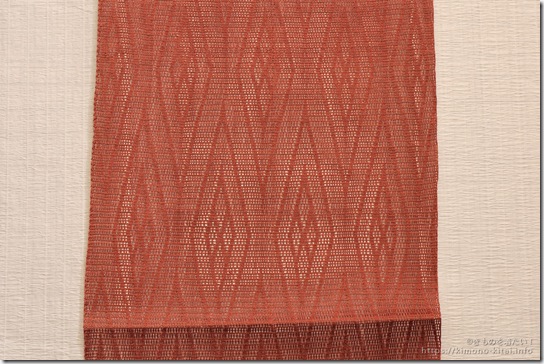

②盛夏の帯

隙間の多い紗の帯です。粗紗(あらしゃ)ともいい、カジュアルな装いに合わせるものです。柔らかく通気性がよいので浴衣の帯としても使用できます。

写真ではわからないかもしれませんが、経年劣化で白というより少しベージュがかっています。絹は黄変するので手入れに出しても元には戻らないのです。

そこで若い頃に使っていた明るいグリーンの三分紐と帯揚げを合わせました。くすんだ色の帯を古めかしく見せないための工夫です。

粗紗は羅とは違う

粗紗と似ているものに羅(ら)の帯があります。最近は紗の帯も「羅」と呼ぶ場合があるようですが、実際は織り方に違いがあります。

紗織りは二本の縦糸が交差しながら織られているのに対し、羅織りは一本の縦糸が左右の縦糸と絡み合いながら織られているもので、編み目のような見た目が特徴です。

紗

羅

紗は組織が単純なので帯地が柔らかいですが、羅の組織は複雑なので帯地は比較的しっかりとして張りがあります。

夏の帯についてはこちらでも取り上げています。

3.三分紐とその他の夏小物

最後に帯留めをするための三分紐と、今回使った小物をご紹介します。

①三分紐を替える面白さ

帯留め用の三分紐は一年中使うものですが、細い紐が涼しげに見えるので私は夏の装いに合わせることが多いです。

また、同じ帯留めでも紐を変えることで雰囲気が変わる場合もあります。

今回はくすんだ帯を明るく見せるために黄緑色の三分紐を使いましたが、以前は違う色を使用していました。

紫根絞りに合わせて紫の紐にしています。

薄ピンクの紐と同色の帯揚げで涼感を出そうと思いました。

芭蕉布のきものと科布(しなふ)の帯が渋い取り合わせなので、三分紐と帯揚げは黄色を使ったものにしました。

②クラッチバッグ

クラッチバッグを手にすると軽快な装いに見えることがあるので、私はカジュアルな夏きものに科布(しなふ)のバッグを持つことがあります。

科布は「まだぬの」とも呼ばれる古布で、科木(シナノキ)の樹皮から繊維をとって織ったものです。

手にまとわりつかないザラッとした感触が独特で、それが持っていても涼しく感じます。

③日傘

普段はUV対策重視の味気ない晴雨兼用傘を使っている私ですが、たまに昭和レトロな更紗の日傘を持ちたくなります。

木綿のインド更紗です。

古いものなのでUVカットスプレーをかけて使用していますが、小さ過ぎて最近の強烈な日差しは避けられず、外を歩く時間が短い時のみアクセサリー感覚で使っています。

更紗の日傘についてはこちらで取り上げています。

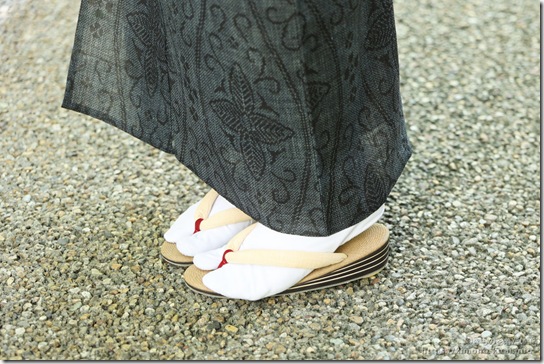

④パナマの草履

昔は、夏といえばパナマの帽子や草履が定番でした。座布団やスリッパなどもよく見かけたものです。

涼しげに見えるのと、編んであることの通気性が重要なのだと思います。

昭和時代、夏の草履はこのように巻(まき 側面)の前の部分が特に薄くできていました。

また、形が細いのも特徴かもしれません。

薄さ、細さが涼感を表していた*ように思います。

*当時は夏用でなくてもカジュアル草履は巻が薄く、よそ行き草履は巻が厚い(高さがある)とされていました。

後ろから見ると草履のかかとはそれほど低くありませんが、足をのせる部分「天」の面積が小さいのがわかります。(足がはみ出ている(T_T))

(静嘉堂@丸の内 展示室前にて)

季節を問わずクッション性の高い大きめの草履が人気の現代では考えられない薄さと形ですが、私はいまだに夏にボリュームのある厚底草履を履くことに抵抗を感じてしまいます。

⑤扇子

私は扇子であおぐことをほとんどしないのですが、夏の帯にさすことはあります。

扇子をさすことで涼しげに見えるわけではありませんが、「夏なので一応暑さ対策はしていますよ!(着物姿で暑苦しくてごめんなさいね……)」というアピール的な役割もあるような気がします。

今回は帯揚げと帯留めに合わせて緑の扇子にしました。

静嘉堂@丸の内「よくわかる神仏と人物のフシギ」は8月13日から後期の展示が始まります。(9月23日まで)