厳しい暑さが続く東京ですが、丸の内の美術館<静嘉堂@丸の内>は地下鉄の駅直結なので外に出ることなく入館できる夏におすすめの美術館です。

今回は「よくわかる神仏と人物のフシギ」展です。宮古上布のきもので訪れました。

1.「よくわかる神仏と人物のフシギ」展

①静嘉堂文庫美術館 <静嘉堂@丸の内>

当ブログでも以前ご紹介していますが、2022年10月に移転してからの「静嘉堂@丸の内」にはまだ行ったことがないという人も多いようです。(以前は世田谷区岡本にありました)

現在は地下鉄千代田線二重橋前駅 出口直結の明治生命館にあり、東京駅や有楽町駅からもアクセス可能で行きやすい美術館です。

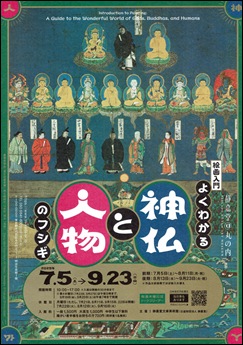

②「よくわかる神仏と人物のフシギ」

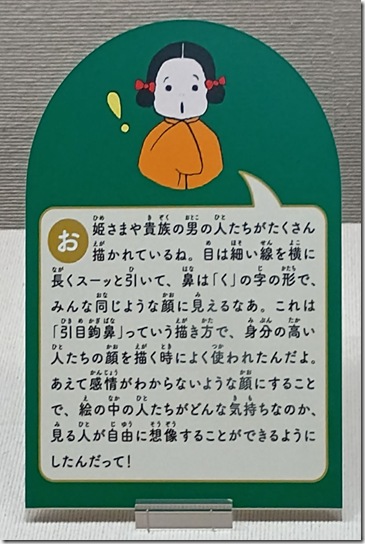

夏休みシーズンなので、普通の解説+子ども向け解説のダブル解説で、わかりやすい展示になっていました。

△展示会チラシ

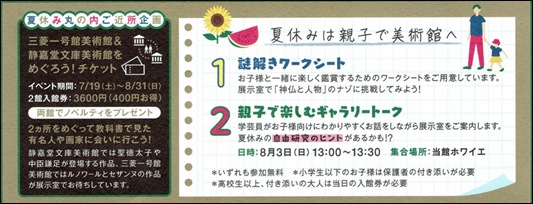

△「夏休みは親子で美術館へ」

ワークシートも用意され、8月3日にはギャラリートークがあるようです。

二人のキャラクターが解説してくれます。

たとえば……

△住吉物語絵巻 桃山~江戸時代(16~17世紀)

絵の中の人物が同じ顔に描かれていることを取り上げ、貴族の顔を描く「引目鉤鼻(ひきめかぎばな)」の技法について、子ども向けに以下のように説明しています。

大人も「なるほど!」と納得です。

③古美術を通して絵画を学ぶ

古美術のなかの神仏や人の姿に注目する絵画展というのは私たちには馴染みが少なく難しいテーマです。

けれどもその中から面白いポイントやストーリー、疑問点などを子供向けに提示してくれることで、大人も一緒に楽しめる企画になっていました。

随所に学芸員の方々の工夫が感じられ、私も初めて目にするものが多く貴重な経験となりました。

2.印象に残った展示

①羅漢(らかん)さん

馴染みのある名前「らかん」ですが、羅漢は釈迦の弟子で、厳しい修行によって悟りを開いた聖者たちのことです。

会場には複数の異なる羅漢図がありました。

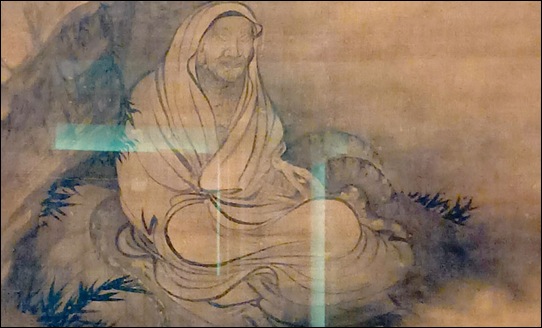

山中で瞑想をする羅漢の姿です。

不鮮明ですが、あごひげやあばら骨、額のシワなどが長い修行の年月を物語っているとのこと。お腹のところに口を開けた大蛇がいますが、羅漢は動じません。

(参考:展示解説)

深い山の中、静寂さだけでなく張り詰めた空気も伝わってくるように感じました。

△羅漢図

南宋~元時代 13~14世紀

山中で椅子に坐す羅漢。従者や供物を捧げる人、霊芝(キノコ)を捧げる鹿が描かれています。

(解説より抜粋)

こちらは彩色が施されているためか、明るさと親しみやすさを感じます。

②知識人の教養~美しい中国の人物~

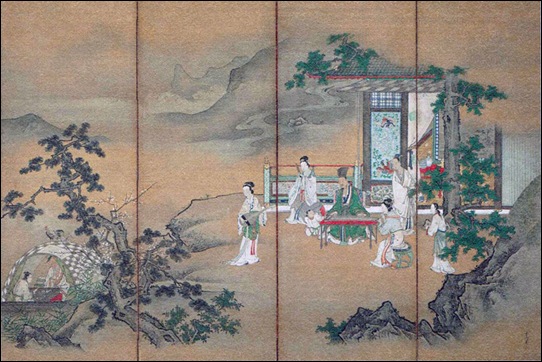

△「琴棋書画(きんきしょが)図屏風」

狩野常信 江戸時代(17~18世紀)(チラシより)

中国の知識人が身につけるべき四つの教養は琴、囲碁、書道、絵画とのこと。

この画題は日本で好まれ、狩野派の絵師たちを中心に盛んに描かれたそうです。

(展示解説より抜粋)

狩野常信は、江戸狩野派を創設した狩野探幽(かのうたんゆう)の甥にあたります。

中国を題材に描かれた優美な絵画は、室町時代以降の日本が憧れていたものを象徴しているような気がします。

たおやかに琵琶を弾く女性の美しさにしばし見とれてしまいました。

③鹿島から鹿に乗って

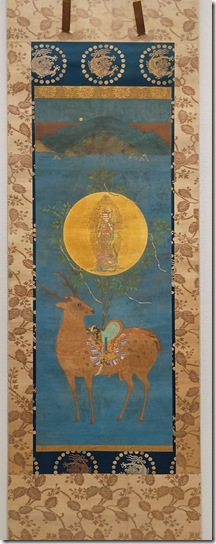

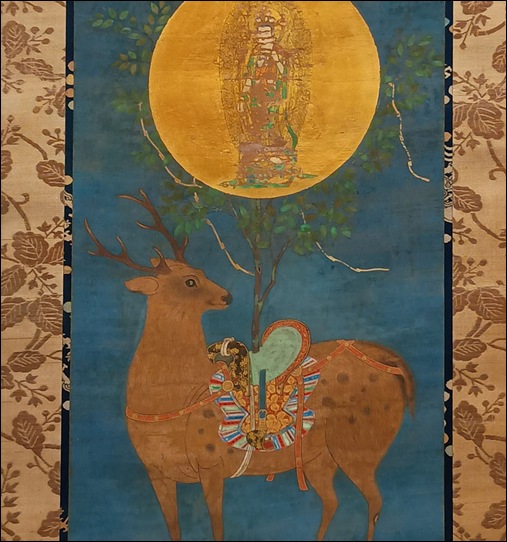

△「春日鹿曼荼羅(かすがしかまんだら)」 室町時代(15世紀)

春日明神が常陸国(茨城県)の鹿島から、鹿に乗って奈良へ飛来したという伝説に基づいた作品。鹿の背中にある金色の鏡が「ご神体」(神の魂が宿るもの)として描かれています。

(展示解説より抜粋)

金色に輝く鏡と鹿の愛らしい姿がひときわ目を引く掛軸でした。

④瓶(かめ)割りの故事

△江戸狩野派寄合画帖(よりあいがじょう) 司馬温公(しばおんこう)図

狩野即誉種信(かのうそくよたねのぶ)江戸時代17~18世紀

中国・北宋時代の政治家であり学者であった司馬光(しばこう 1019~86)が、水瓶に落ちた友人をとっさの機転で助けたという故事を描いています。

(展示解説より抜粋)

瓶の左側、端正な姿の子どもが司馬温公でしょうか…。

昔の日本人(戦前~戦後頃まで?)なら誰もが知っていた中国の故事です。

「どんなに高価なものよりも命が一番大切」(子供向けの展示解説より)という教えです。

この故事は古い帯の刺繍にも描かれ、以前こちらの記事で紹介しています。

3.宮古上布に盛夏用の帯で

当日の東京の予想最高気温は34℃。夏着物の中で一番涼しいと思っている宮古上布を選びました。

外を歩かずに済んだこともありますが、「軽くてひんやり」の宮古上布で快適に過ごすことができました。

続く