海に関わる着物の文様として、網目文様があります。

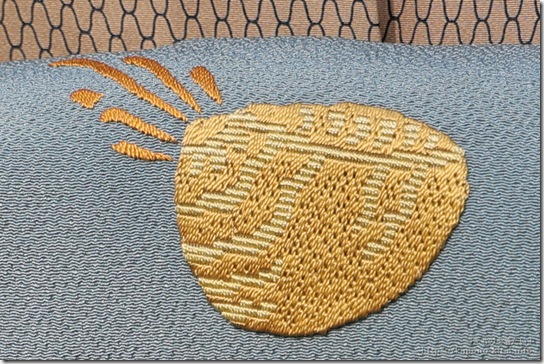

先日、網目文様の小紋に貝の刺繍帯を合わせてみました。縅(おどし)のバッグを持ったのには理由があります。

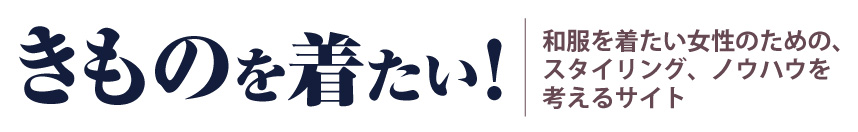

1.網目文様

①網目(あみめ)文様とは

曲線を交差させてつなぐ文様です。漁師の網のようになるので、網目文様と言われています。

私には着物より浴衣や手ぬぐいの文様としての印象があり、もっと馴染み深いのは陶磁器の「網手文」です。

茶碗や徳利、小皿などの網手文は日常使いの食器として飽きのこないデザインなので昔から愛されてきました。

△網目文様の食器(ご飯茶碗は毎日使っているので、中央の金彩が薄くなっています)

よく見ると手作業による細かい絵付けであることがわかります。

②細かい網目文様

茶系の生地に濃い藍色の網目文様の小紋の着物です。

細かい文様で地味なきものですが、遠目ではベージュの無地に見えるので、帯はどんなものでも合いそうです。

色は何色でも、また素材はカジュアルな染帯からおしゃれな織りの帯まで、幅広く合わせられる着物です。

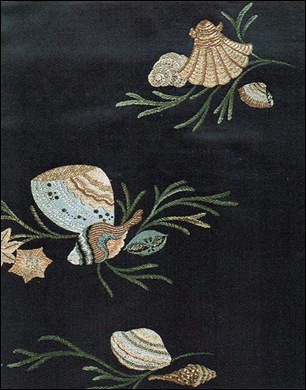

2.貝の刺繍の帯で

①貝文様

網目文様ということで海をイメージさせる貝の刺繍の帯を合わせました。

海松貝(みるがい)文様です。

海松(みる)というのは海藻で、松の葉に似ていることからこの字が当てられたようです。その海藻を貝が食べている様子、または貝と海松を合わせた文様を「海松貝文様」といいます。

△ミル(Wikipedia.orgより)

ミルは昔はよく食べられた海藻で、和歌では「見る」の掛詞として使われました。「みるめ」とも言われます。

また、その色は「海松色(みるいろ)」と言われ、オリーブグリーンに近いです。

韓国では現在でも磯の香りを出すキムチの材料として使われているとのことです。

(参考:Wikipedia.org)

△海松貝文様の帯(長崎巌監修、弓岡勝美編(2005)『きもの文様図鑑』平凡社より引用)

今ではあまり見かけなくなった海松貝文様ですが、季節は春の雛祭り頃から、夏の単衣、浴衣にまで用いることができます。

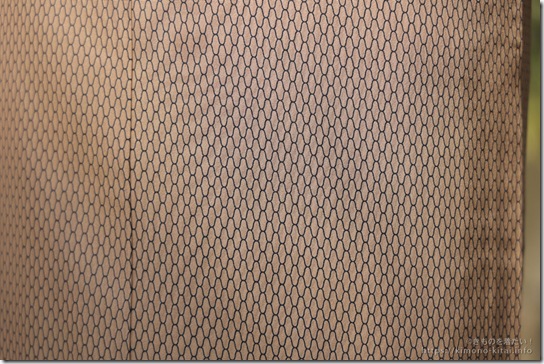

着用した帯は縮緬地で、お太鼓部分にもミルと3種の貝、そして桶(汐汲み桶)がデザインされています。

これらの刺繍は「絽刺し(ろざし)」です。

②絽刺し刺繍

以前にもご紹介していますが、絽刺しは奈良時代から続く日本の伝統的な刺繍です。

絽の織り目のすきまを利用して、縦方向に<絽刺し糸>で刺し、布地全体を埋めていくので、織物のような重厚感があるのが特徴です。

そして絽刺し糸は太い絹の強撚糸が使われるため刺繍に立体感が出るうえ、絽刺ししたものを帯地にアップリケのように縫い付けて使われるので、更に刺繍が強調されます。

帯の絽刺しを拡大すると……

桶の外側に出た紐は帯地に直接刺繍されています。

貝が食べているミルは刺繍で軽快に表現されています。

絽刺しについてはこちらで紹介しています。

↓

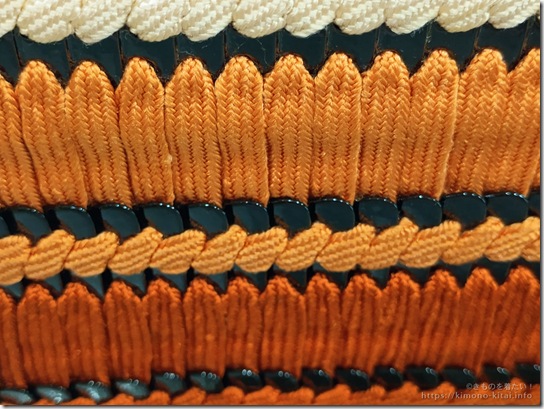

③縅のバッグ

縅(おどし)のバッグを持ちました。

縅(おどし)は鎧(よろい)を作るため、「小札(こざね)」という鉄片を革や組糸、綾紐などで綴じたものです。

黒い部分が小札(こざね)で漆が塗られているようです。

横から見ると小札の部分で重なっています。

小さいバッグですが、見た目より重く感じるのは、本体の革の上に縅が重なっているからだと思います。

レースのショールと朱系のバッグで春の明るさを表現したいと思いました。

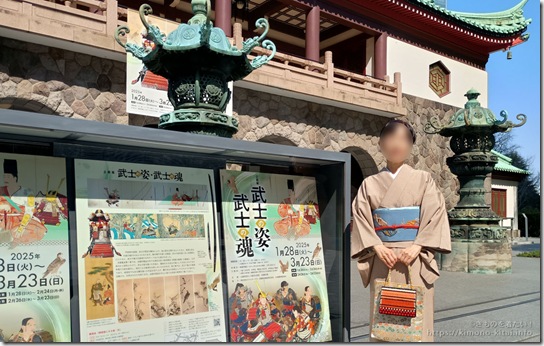

この取り合わせで大倉集古館の企画展「武士の姿・武士の魂」を見に行きました。

3.「洞窟の頼朝」に会いに

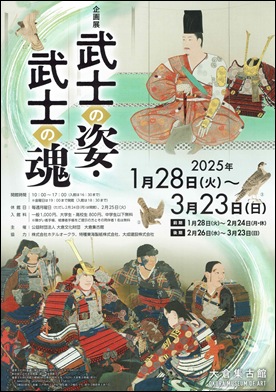

①大倉集古館 企画展「武士の姿・武士の魂」

すでに終了していますが、大倉集古館で江戸時代から昭和にかけて描かれた武士の姿や武士の魂である刀剣や甲冑の展示がありました。(2025年1月28日~3月23日)

以前から見たいと思っていた大倉集古館所蔵の絵画、「洞窟の頼朝」(前田青邨)が展示されていました。

それだけでなく、東京国立近代美術館所蔵の「黄瀬川陣(きせがわのじん)」(安田靫彦)も同時に見ることができました。

△展示会のチラシ

②源頼朝 武士としての姿

洞窟の頼朝

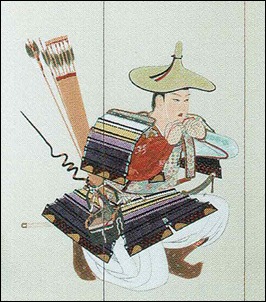

△「洞窟の頼朝」前田青邨(まえだせいそん)昭和4年(1929)大倉集古館蔵(絵はがきより)

石橋山の戦いに敗れた源頼朝一行が、追っ手を逃れて洞窟に身を潜める場面です。

この作品は第16回院展(昭和4年)に出品された作品で、大倉喜七郎が当時の値段1万円で購入し、後に大倉集古館に収められました。

(参考:展示パンフレット)

赤縅(あかおどし)の鎧をまとった頼朝は泰然自若として表情も穏やかです。とても追われる身には見えません。

そして頼朝の顔は明度が高く描かれているので遠くからでも輝いて見え、緊迫感の中にも武士としての風格や美しさを漂わせていました。

また、従来の日本画とは違う現代的な顔立ちの頼朝はアニメの主人公のようで、そこが見る者に悲壮感を感じさせない理由なのでは?と私は思いました。

△ 絵の横に展示されていた「赤絲縅大鎧(あかいとおどしおおよろい)」(複製)

(展示会パンフレットより)

複製とはいえ思わず息を呑むリアルな甲冑は、鮮やかな赤縅のせいか威風堂々と輝いて見えました。

黄瀬川陣

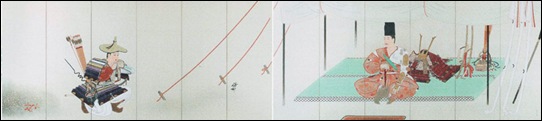

△「黄瀬川陣(きせがわのじん)」安田靫彦(やすだゆきひこ)昭和15/16年(1940/41)東京国立近代美術館蔵(展示会チラシより)

平家の追討軍を迎え撃つために陣を敷いた頼朝のもとへ、生き別れの異母弟の義経が馳せ参じる場面です。

(展示会パンフレットより)

見どころは兄弟の表情とそこからわかる性格の違いや境遇の差など色々あるようですが、鎧縅の色も対照的に描かれていました。

頼朝が坐している後ろには華やかな赤縅の甲冑や武具が置かれ、弓を背負ってひざまずく義経の縅は白~黄色~紫に美しいグラデーションを描く縅です。

△頼朝

△義経

この濃淡が雅やかな縅は「裾濃縅(すそごおどし)」といいます。(Wikipedia.orgより)

企画展では他にも刀剣や弓術、馬術、鷹狩に関連する絵画や資料が展示され、見応えのあるものでした。

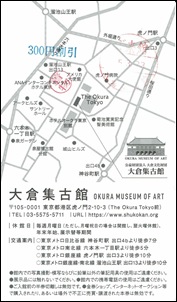

③大倉集古館の着物割引

大倉集古館では、着物割引があります。

△チケットの裏側 ※「着物」ハンコと300円割引のスタンプが押されています。

企画展は1000円ですので、着物で鑑賞すれば700円です!(特別展は料金が変わります)

今回訪れたのは日曜でしたが、着物の人には会いませんでした。刀剣や甲冑、武士の絵ということで中年男性や若い女性が多かったようです。

次回の展示会には着物姿の人が大勢訪れそうです。

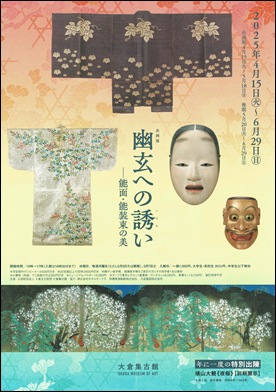

△次回展示会のチラシ

「幽玄への誘いー能面・能装束の美」(2025年4月15日~6月29日)

*前期(4/15~5/18)には横山大観の「夜桜」が年に一度の特別出陳です。(必見です!!)