私が好きな文様の1つに花丸文があります。今日は75年前の帯など、花丸文の着物や帯を取り上げます。

1.塩瀬羽二重の染帯

①花丸文とは

植物(花や葉)を円形にデザインしたもので、「花の丸」と呼ぶことも多いです。松竹梅の吉祥文様や菊、たちばな、かえで、藤などいろいろな草花が花丸文になります。

②75年前の染帯

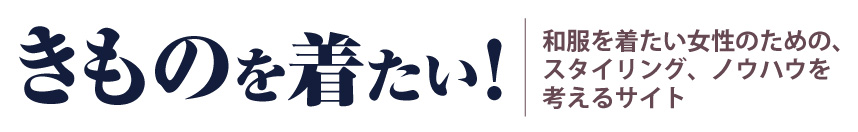

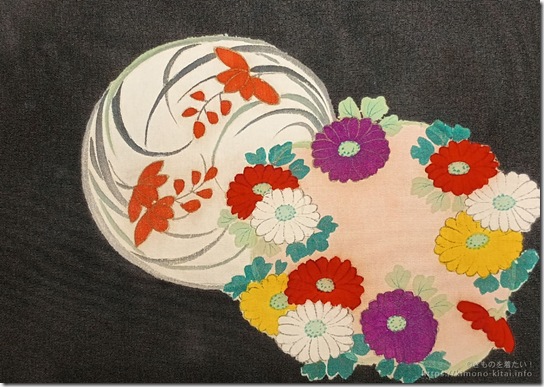

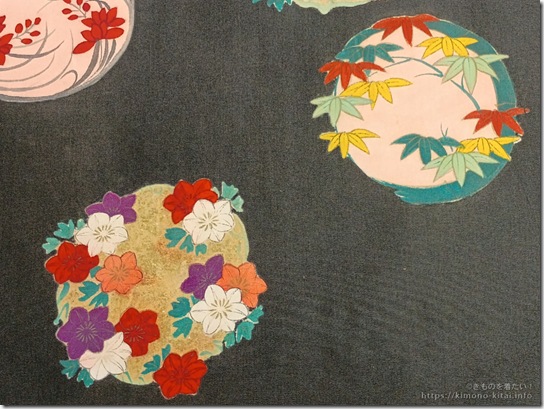

黒地の羽二重に大きめの花丸文が描かれた名古屋帯です。経年劣化による色褪せや金彩の剥げがありますが、大きな傷みはありません。

模様をよく見ると……

四君子(しくんし<梅・竹・菊・蘭>)や牡丹、藤、杜若など、女性が好む四季の花柄がすべて描かれています。

どれひとつとして同じものはなく、似たものでも色違いになっています。

これは実家の建て替えの際に発見した母の古い帯で、私が幼い頃に母が締めていた記憶がかすかにあります。

母は生前に着物や帯を私に譲ったり貸してくれたりしましたが、若い頃の私にこの帯をすすめなかったのは、古すぎてもう締められないと思っていたからだと思います。

この帯がどれだけ古いのか…母のアルバムの中に新品の頃の帯を発見しました!

③はじめは清楚な白地帯

これは1950年、母が独身時代(20歳頃)の写真です。「能楽堂裏庭にて 姉写す」とあります。

別の集合写真のキャプションには「”三井寺 鐘の段” 独吟して 1950年多摩川能楽堂*にて 」

と書かれていました。

能の発表会で、「三井寺(みいでら)」という曲の一部分を独吟(一人で謡う)したときのものでした。

*多摩川能楽堂……1930年代、東急電鉄多摩川駅前にあった遊園地内に存在した能楽堂です。

戦争で都内の能楽堂がことごとく焼失したなか、この能楽堂が戦後の能楽復興の拠点となり、その後1955年に青山の銕仙会(てっせんかい)能楽研修所に移築されました。

参考:Wikipedia「多摩川園」

白地に花丸文の帯は可憐で、染帯ながら格調高い雰囲気もあります。

母は結婚後しばらくしてから黒地に染め直し*、日常に着用していたのだと思います。

(普段着扱いだったためか、写真は残っていません)

*帯の染め直し…染め直しには全体に色を掛ける方法がありますが、この場合は柄を残して地色だけを染め替えています。柄を残す染め直しには糊や蝋を使って柄を伏せる方法を用いますが、いずれもひとつひとつ手作業で行う必要があります。

2.花丸文の魅力

①花丸文の魅力

私が考える花丸文の魅力をあげると

植物なら何でも可能

丸いデザインにすることで、あらゆる植物が可愛い文様に生まれ変われます。

愛らしさ・円満・豊かさ

丸い文様は手毬のように愛らしいだけでなく、円満や豊かさ、おめでたい雰囲気を醸し出しているようです。

季節・年齢を問わない

いろいろな植物をアレンジすることでどんな季節でも着用でき、文様の大きさや配置によって、子どもから年配者まで使える文様です。

②私のいろいろな花丸文

染め直して描いてもらった花丸文

無地の着物を染め直し、上から花丸文を描いてもらいました。

私が好きな百合の花もお願いしました。

長く着用できるように花丸文は小さく、数も少しです。

花丸文のアンテイーク引き抜き帯

法事に使用しているアンテイークの帯(夫の祖母の帯)です。

引き抜き帯*なので、お太鼓柄も裏表2通りあります。

こちらは華やかバージョン

法事用には地味な柄でタレも無地にします。

明治~大正時代の女性も、花丸文が好きだったのでしょう。

*引き抜き帯についてはこちら

↓

https://kimono-kitai.info/21220.html

手ぬぐい

最近購入した伊勢木綿の手ぬぐいです。使うほどにガーゼのように肌触りが良くなるのが伊勢木綿の特徴です。

バッグの中が華やかになるので、大判ハンカチとしていつも持参しています。

https://www.sousou.co.jp/?pid=159521030

②人生で初めて選んだ花丸文

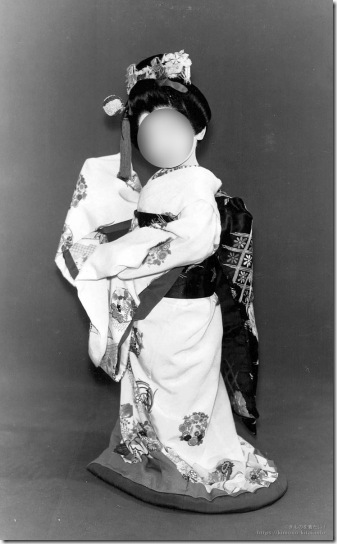

私が初めて気に入って選んだ着物は花丸文様でした。

それは3歳半くらいのとき、日舞の初舞台の衣裳として母が新調してくれたものですが、3枚ほどある着物の中から私に選ばせてくれたのです!

私は嬉しくなって迷わず「これ!」と花丸文の着物を指さしたことを今でもよく覚えています。

裾にも大きな花丸文が……

大好きな着物だったのに残念ながら写真はモノクロのみで、時代を感じます(-_-;)

そして母は着物を手元には残さず、知り合いのアメリカ人にプレゼントしてしまいました。

△当時、お礼の手紙に添えられていた写真

赤い裾模様が可愛いです。

3.日の目を見た花丸文の帯

さて、話を「75年前の帯」に戻します。

残っていた写真は1950年のものなので、帯は作られてから最低75年を経ていることがわかりました。そして使われなくなってから5~60年の間、箪笥の奥で眠っていたわけです。

2~30代の頃の私は古いものに抵抗がありましたが、年のせいかこの頃は古びた地色やかすれた模様でも気にせず、アンテイークのものでもかまわず着用できるようになりました。

母の嫁入り前の古い帯を着用するのにもあまりためらいを感じなくなったようです。

①小紋の着物に

新年早々だったので、紬ではなく柔らかい小紋を合わせました。

帯の模様が大きいのに派手に感じないのは色褪せているからか、または合わせた着物が渋い色だからでしょうか。

②小物

帯締めを年齢相応の紫などにしなかったのはお正月だったからです。

そして帯揚げも縮緬地に蝶の刺繍で可愛らしく取り合わせ、気分を上げました。

手先などに少し擦れがありますが、大好きな花丸文の帯を今度は大島や紬の着物にも合わせてみようと思っています。